Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF)

Regionaler Sprengelgottesdienst in der Patmos-Gemeinde

Sonntag, 7. September :: 11:00 Uhr

mit Pfarrerin Franziska Matzdorf

Mit Entsendung der Freiwilligen von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste

EKBO-Termin

Patenschaften

Wenn Sie eine persönliche Patenschaft übernehmen wollen, haben Sie hier die Möglichkeit, eine:n Freiwillige:n der Generation 2024/25 zu unterstützen ... Mehr finden Sie auf der ASF-Webseite Freiwilligenpatenschaften.

Auf in die Welt!

Es hat schon Tradition, dass die Gemeinden die ASF-Freiwilligen mit einem besonderen Gottesdienst für ihren Auslandseinsatz segnen. In diesem Jahr wieder in der Patmos-Gemeinde.

Mit Gottesdiensten in Kirchengemeinden in Berlin und Brandenburg werden rund 150 junge Freiwillige von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste in ihre Projekte in 13 Ländern verabschiedet. Die jungen Frauen und Männer werden einige Tage später in ihre zukünftigen Projekte u.a. nach Israel, Tschechien, in die USA, Niederlande und Russland ausreisen, wo sie ihren Freiwilligendienst leisten.

Sie werden sich im Gottesdienst vorstellen, über ihre Freiwilligenarbeit und ihr Gastland berichten. Begleitet werden sie dabei auch von ehemaligen Freiwilligen und anderen ASF-nahen Menschen.

Die Gottesdienste und anschließenden Gespräche in den Gemeinden werden eine gute Gelegenheit sein, die Freiwilligen persönlich kennenzulernen. Und sie sind Ausdruck der Verbundenheit der Kirchengemeinden in Berlin und Brandenburg mit den Zielen von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste.

Aus der Arbeit von ASF [Aktion Sühnezeichen Friedensdienste]

Ein Antisemit weniger auf Berliner Straßenschildern

Mit der Umbenennung in Betty-Katz-Straße endet der jahrzehntelange Streit um die Berliner Treitschkestraße

ASF-Gechichte von Johannes Zerger

In politischen Auseinandersetzungen braucht es oft einen langen Atem. Dass ein lokalpolitischer Streit allerdings fast drei Jahrzehnte andauert, ist eher ungewöhnlich. Umso erfreulicher, dass der langwierige Kampf für die Umbenennung einer Straße in Berlin-Steglitz nun endlich von Erfolg gekrönt ist – auch ASF hatte daran immer wieder Anteil. Nach mehr als einem Vierteljahrhundert kontroverser Debatten beschloss die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Steglitz-Zehlendorf im Januar 2025, die bisherige Treitschkestraße in Betty-Katz-Straße umzubenennen. Geehrt wird damit die Direktorin des einstigen Jüdischen Blindenheims in Steglitz, die 1944 in Theresienstadt ermordet wurde.

Lesen Sie weiter … in der ASF-Schrift zeichen vom Frühjahr 2025 | PDF-Download (5,4 MB) Artikel steht auf Seite 42.

Solidarisch mit den Menschen in Israel

ASF-Geschäftsführerin Jutta Weduwen im Gespräch über die Terrorangriffe vom 7. Oktober 2023

Redaktion: Wie erlebst du die Situation in Israel seit dem 7. Oktober?

Jutta Weduwen: Die Terrorangriffe der Hamas übersteigen alles, was wir bisher kannten. Israelische Zivilist:innen und Soldat:innen wurden ermordet, gequält und verschleppt, Frauen erlitten schwere sexualisierte Gewalt. Menschen sind in großer Angst um ihre Lieben, um ihre Sicherheit, um das Land. Die Raketenangriffe auf weite Teile des Landes gehen ja weiter, das schränkt das alltägliche Leben sehr ein.

Wie geht es Freiwilligen und Partnerorganisationen in dieser Situation?

Unsere 21 Freiwilligen, die gerade erst in ihren Projekten angekommen waren, mussten wir nach Ausrufung des Kriegsrechtes in Absprache mit unseren Partnerorganisationen schweren Herzens zurückrufen. Wir hoffen, dass einige von ihnen im September noch einmal ihren Dienst beginnen können.

Wie geht es weiter?

Wir haben in Israel schon viele Krisen und Konflikte, auch Kriege erlebt. Noch nie musste der Dienst der Freiwilligen so lange unterbrochen werden. Es ist einfach schmerzhaft, dass die Begegnung zwischen Freiwilligen und den Menschen vor Ort gerade nicht möglich ist. Auch ins Gästehaus Beit Ben-Yehuda in Jerusalem kommen derzeit keine internationalen Gruppen. Wir leben in einer verunsichernden Zeit: In vier Ländern sind gerade keine ASF-Freiwilligendienste mehr möglich: Ukraine, Russland, Belarus und nun auch Israel. Wir versuchen, zu unseren Partner:innen und Freund:innen den Kontakt zu halten und sie, soweit es möglich ist, zu unterstützen. Dabei richten sich unsere Sorge und Verbundenheit ganz besonders an die Über- lebenden der NS-Verfolgung.

Wie sieht ASF die Debatte in der deutschen Öffentlichkeit?

Es ist sehr wichtig, dass wir Solidarität mit Israel und jüdischem Leben anderswo ausdrücken – unmissverständlich und konkret. Wir müssen uns jeder Form von Antisemitismus aus allen Teilen der Gesellschaft entgegenstellen. Die Lage für die Menschen in Gaza ist katastrophal. Sie gilt es ebenso zu schützen. Wir erleben, dass Menschen hier eindeutige Haltungen haben wollen und oft einseitig argumentieren. Das wird der Komplexität der historischen, politischen und zwischenmenschlichen Dimensionen meist nicht gerecht. Man darf sich eingestehen, dass es einfach viele Dilemmata gibt. Israel muss sich selbst verteidigen und gegen die Hamas vorgehen. Das hat zugleich schwere Auswirkungen für die Zivilbevölkerung Gazas. Israel muss die Geiseln nach Hause bringen und muss zugleich im Gegenzug Terrorist:innen freilassen. Das ist doch einfach ein Drama.

Strittig ist dabei ja auch, in welchen Kontext die Verbrechen des 7. Oktober gesetzt werden?

Die Ursache dieses Krieges liegt in der antisemitischen Gewalt der Hamas. Die Zerstörung Israels findet sich unmissverständlich in ihrer Charta und die Hamas kümmert sich nicht um die Sicherheit der Palästinenser:innen oder eine friedliche Koexistenz. Sorgen macht mir, wie wenig Empathie bestimmte Kreise in Deutschland für die jüdischen Opfer der Gewalt zeigen. Die Relativierung der islamistischen Verbrechen zieht sich durch viele politische Gruppen und Verbände, immer wieder wird dabei auch Bezug auf die deutsche Vergangenheit genommen, wenn »Free Palestine from German guilt« skandiert wird. Hier setzt unsere Arbeit an. Wichtig ist es uns, Dialogräume zu öffnen und uns Antisemitismus und Rassismus entgegenzustellen. Wichtig ist es, die Lage von Israelis und Palästinenser:innen mit Empathie, Interesse und Differenziertheit zu betrachten. Wir fühlen uns allen Menschen und Gruppen verbunden, die sich unmissverständlich gegen Antisemitismus und Rassismus positionieren und sich für die Sicherheit und friedliche Selbstbestimmung Israels und der Palästinenser:innen starkmachen.

Jutta Weduwen studierte 1990–1991 in Jerusalem und ist seit 2012 ASF-Geschäftsführerin.

Artikel ist aus der ASF-Broschüre zum Israelsonntag am 4. August 2024.

"Ein Terroranschlag, der einfach nicht aufgehört hat"

Jutta Weduwen ist Geschäftsführerin der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, für die derzeit 21 junge Freiwillige in Israel sind. Der im Jahr 1958 gegründete und evangelisch getragene Verein setzt sich für Erinnerung, Verständigung und Menschenrechte ein.

[12.10.2023] Im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd) erzählt Weduwen, die selbst Anfang der 1990er in Israel studiert hat, vom Grauen des Hamas-Terrorangriffs am vergangenen Wochenende und den Folgen.

epd: Sie arbeiten in Israel mit Holocaust-Überlebenden. Wie erleben Sie deren aktuelle Situation?

Jutta Weduwen: Es gibt in Israel ungefähr 125.000 Menschen, die die Schoah überlebt haben und die jetzt teilweise direkt betroffen sind. Eine jüdische Freundin aus den USA hat mir erzählt, dass eine ihr bekannte Holocaust-Überlebende unter den Entführten ist. Es ist eine furchtbare Vorstellung: Man hat die Grauen der Schoah überlebt und denkt in Israel sicher zu sein, um dann in die Hände von Terroristen zu fallen. Andere Überlebende, die nicht unmittelbar von der Infiltration der Terroristen betroffen waren, erleben auch eine Retraumatisierung. Das Gefühl, in Israel Sicherheit zu haben, ist noch einmal mehr erschüttert. Auch wenn es immer wieder Kriege und Terroranschläge gab, ist das jetzt eine andere Dimension. Der Angriff hat mehrere Tage gedauert. Es war wie ein Terroranschlag, der einfach nicht aufgehört hat.

epd: Wie geht es Ihren Freiwilligen?

Weduwen: Seit Samstagfrüh sind wir mit unserem Jerusalemer Landesbüro und von Berlin aus im Ausnahmezustand. Zwar werden alle Freiwilligen von uns darauf vorbereitet, dass sie in eine Krisenregion gehen, und es gibt Abläufe und Ansprechpersonen für Krisensituationen. Aber wir haben nicht mit einer solchen Dimension gerechnet. Es ist ein solches Grauen, das über Israel hereingebrochen ist. Die Freiwilligen sind jetzt seit einem Monat im Land und alle, mit denen sie zusammenarbeiten, sind von den Angriffen betroffen. Alle kennen zumindest um die Ecke jemanden, der oder die im Süden war, getötet oder entführt wurde. Wir haben auch israelische ehemalige Freiwillige in Deutschland. Einige wollen zurück zu ihren Familien, andere müssen zurück, weil sie einberufen wurden.

epd: Werden die deutschen Freiwilligen ausreisen?

Weduwen: Wir haben entschieden, dass erst einmal alle Freiwilligen nach Deutschland zurückkommen, das ist auch die aktuelle Empfehlung des Bundesjugendministeriums. Die meisten wünschen sich auch eine Auszeit. Daher ist es eine Erleichterung, dass es deutsche Sonderflüge aus Israel gibt. Endgültig abbrechen möchten die Freiwilligen ihren Dienst aber nicht, und ich hoffe sehr, dass eine Rückkehr bald möglich ist. Wir werden weiter in engem Kontakt mit unseren jüdischen Partnerinnen und Partnern in Israel wie auch hier in Deutschland stehen und unsere Unterstützung anbieten. Gerade jetzt ist praktische Solidarität dort wie hier gefragt.

Berlin, 12.10.2023 (epd) [aus berlin-evangelisch.de]

Um sieben Uhr weckten sie die Sirenen

Die ASF-Freiwillige Farina Oelmann aus Ratingen wollte in Israel Shoah-Überlebende begleiten. Nach den Anschlägen vom 7. Oktober musste sie das Land verlassen.

Henning Rasche

Ihre Nachbar:innen kennt sie noch gar nicht. Erst knapp vier Wochen ist sie im Land, vorstellen wollte sie sich in den nächsten Tagen mal. Mit zwei Mitbewohnern ist sie in das Haus gezogen, sie weiß noch gar nicht, wo alles ist. Der Keller, zum Beispiel. All das ändert sich am frühen Morgen des 7. Oktober. Farina Oelmann liegt in ihrem Bett, als sie gegen sieben Uhr vom Lärm der Sirenen geweckt wird. Sie wacht auf, muss sich erst einmal orientieren. Wo bin ich? Was ist das? Was ist passiert? Mit ihren Mitbewohnern flüchtet sie in den Keller des Hauses. Dort lernt sie ihre Nachbar:innen kennen. Gemeinsam räumen sie das Untergeschoss auf, eigentlich trainieren die Hauseigentümer hier. Aber die Sportgeräte müssen jetzt raus. Denn der Keller ist ein Schutzbunker. Es ist nun zweieinhalb Monate her, dass die Hamas ihren Angriff auf Israel mit einem Massaker startete. Mehr als 1.200 Menschen töten die Terroristen dabei, mehrere Hundert verschleppen sie. Seither sind viele weitere Menschen gestorben, auch bei der israelischen Gegenoffensive in Gaza.

Farina Oelmann, 19, aus Ratingen wacht am 7. Oktober mit Luftalarm im Krieg auf. Immer wenn der Iron Dome, das israelische Flugabwehrsystem, eine Rakete zerstört, macht es rums, erzählt sie.

Sie hat im Frühjahr 2023 ihr Abitur an einer Schule in Essen gemacht. Das Jahr danach will sie im Ausland verbringen. Eine Kombination aus Politik und Geschichte wünscht sie sich. Nach ein paar Recherchen und Gesprächen mit ihrem Vater steht ihr Ziel fest: Sie möchte nach Israel.

Sie spricht über all das an einem dezembergrauen Freitag in einem Café in Ratingen. Dort sagt Oelmann, in der Schulzeit werde zwar über den Holocaust und die NS-Zeit gesprochen, aber: »Man hatte nie so wirklich Zeit, sich ausführlich damit zu beschäftigen.« Der Besuch einer KZ-Gedenkstätte steht nicht auf dem Lehrplan. Sie aber fände es gut, sagt sie, wenn alle Schüler eine Gedenkstätte besuchen würden. Als Deutsche haben wir eine besondere Verantwortung, sagt sie. Deswegen will sie nach Israel. Oelmann findet es furchtbar, dass in diesen Wochen und Monaten der Antisemitismus in Deutschland so offen zutage tritt. Es gebe nicht genug Aufklärung. Sie stößt im Internet auf die deutsche Organisation Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. Die bieten an, was sie sucht. In dem Jahr in Israel würde sie in einer Jugendbegegnungsstätte arbeiten, in einem gemeinnützigen Secondhandladen und sie würde sich regelmäßig mit drei Frauen treffen, die den Holocaust überlebt haben.

Um sich auf das Jahr vorzubereiten, reist Oelmann im Vorfeld mit der Organisation nach Polen. Mit 20 Leuten fahren sie in einem Bus in das östliche Nachbarland. Dort sieht sie zum ersten Mal Teile der Ausmaße der deutschen Konzentrationslager mit eigenen Augen. Gemeinsam besuchen sie alle, die demnächst ihren Freiwilligen- dienst leisten wollen, die KZ-Gedenkstätten Majdanek und Belzec.

Es war eine intensive Zeit, sagt Oelmann heute. Sieben Tage lang beschäftigt sie sich von früh bis spät mit den grauenvollen Verbrechen der Nationalsozialisten. Bedrückend und anstrengend sei das gewesen. »Ich hatte einen Kloß im Hals«, sagt sie. Aber sie findet, das ist ein wichtiges Gefühl, das jeder mal verspürt haben sollte.

Nach der Rückkehr aus Polen ist sie sich mit ihrem Wunschziel Israel noch sicherer. Doch die Zeit dort bricht ab, bevor sie richtig beginnen kann. Am 8. September, fast auf den Tag genau einen Monat vor dem Angriff der Hamas, fliegt sie nach Israel. Die ersten zwei Wochen finden Seminare und Workshops zur Orientierung statt. Sie wird von Psycholog:innen gecoacht und bekommt zaghafte erste Eindrücke von Land und Leuten, sie sieht das Tote Meer. Sie zieht mit ihren zwei Mitbewohnern in das Haus, in dessen Keller sie am 7. Oktober Zuflucht sucht, es steht in Jerusalem. Oelmann lernt die erste der drei Frauen kennen, um die sie sich in den nächsten Monaten immer mal wieder kümmern will.

Es ist eine 87 Jahre alte jüdische Dame, eine ehemalige Erzieherin, die in frühester Kindheit in Deutschland gelebt und den Holocaust überlebt hat. Darüber sprechen die beiden bei ihrem Besuch noch nicht. Sie lernen sich kennen, freunden sich an. Einmal hat die Frau ein russisches Ballett im Fernsehen aufgenommen und es Farina Oelmann vorgespielt. Mittlerweile, sagt die 19-Jährige, hätten sie ein paar Mal telefoniert.

Israel gefällt ihr. Zum Beispiel die Märkte und das Essen. Falafel und Baklava mag sie. Sie wundert sich, dass tierische Produkte so teuer sind und ein Stück Käse sieben Euro kostet, Obst und Gemüse aber günstiger sind als zu Hause. Auch die Joggingstrecke in Jerusalem findet Oelmann gut, dort geht sie laufen. Sie lernt Teile der jüdischen Kultur kennen. Bei einer Familie am Tisch nimmt sie an einem Schabbat-Essen teil. An Jom Kippur sieht sie, wie die Menschen weiße Kleidung tragen und über die Autobahn laufen.

Aber dann endet ihr Abenteuer plötzlich. Ihre Eltern wollten sie Anfang November eigentlich in Israel besuchen, die Flüge und das Hotel waren schon gebucht. Nach dem Angriff der Hamas aber machen sie sich vor allem Sorgen. Farina Oelmann bekommt in dieser Zeit viele besorgte Nachrichten von Freund:innen und Verwandten. Manche glaubten, erzählt sie, ihr ungefragt ihre politische Einschätzung zum Krieg mitteilen zu müssen. Sie ignoriert das zum Teil: »Ich muss das nicht mit jeder Person diskutieren.« An sich debattiert sie aber gern darüber.

ASF stellt den Freiwilligen frei, ob sie Israel verlassen oder bleiben wollen. Aber ihre Eltern haben eine sehr klare Meinung dazu. Und auch sie fühlt sich nicht mehr wohl. Kurz nachdem das Auswärtige Amt eine offizielle Reisewarnung für Israel aus - gesprochen hat, verlässt Farina Oelmann am 11. Oktober mit einem der letzten Linienflüge von Tel Aviv aus Richtung München das Land. Sie lernt nun weiterhin Hebräisch. Denn Farina Oelmann hofft, dass der Krieg bald endet. Und sie zurückkehren kann.

Nachtrag: Der Beitrag erschien zuerst am 27. Dezember 2023 in der Rheinischen Post. Aufgrund des anhaltenden Krieges hat Farina Oelmann mittlerweile ihren Freiwilligendienst mit ASF im tschechischen Ústí nad Labem fortgesetzt, wo sie ehemalige NS-Zwangsarbeiter:innen unterstützt.

Farina Oelmann ist seit September 2024 ASF-Freiwillige. Ihr Dienst findet im Rahmen des Internationalen Jugendfreiwilligendienstes (IJFD) statt und wird von der Stiftung EVZ gefördert.

Artikel ist aus der ASF-Broschüre zum Israelsonntag am 4. August 2024.

»Du kannst dich nicht für deine Vorfahren entschuldigen. Mach es einfach besser.«

Mit 19 Jahren aus Neustrelitz in den Nordwesten von Griechenland: Die Arbeit in der jüdischen Gemeinde von Volos und an der Universität Thessalien ist von den historischen wie aktuellen Gewalterfahrungen, aber auch von einer lebensfrohen Gemeinschaft geprägt.

Lotta Berendes-Pätz

Der Bus kommt nicht. Oder er ist wieder 15 Minuten zu spät. So genau weiß ich das nie. Verzweifelt schaue ich auf die Uhr. Wenn man eins in Griechenland verliert, dann ist es die deutsche Überpünktlichkeit. Ich sitze wie jeden Morgen an der Bushaltestelle vor meiner Wohnung und will zum Büro der jüdischen Gemeinde. Langsam komme ich hier an. Das erzähle ich meinen Freundinnen in einer Sprachnachricht. Den alten Mann, der heute neben mir sitzt, habe ich noch nie gesehen. Er hat keine Zähne mehr und trägt die gleiche Outdoorjacke wie ich. Wortlos schiebt er mir eine Tageszeitung zu, zum Draufsetzen, die Metallbank ist nämlich kalt. Als ich »Ευχαριστώ« sage, antwortet er mit »Bitte schön«, ganz bedacht und vorsichtig, er hat schon lange kein Deutsch mehr gesprochen. Ich frage ihn, ob er mal in Deutschland war. Er nicht, aber sein Vater. Der war dort Zwangsarbeiter, schlimme Zeiten, wir sprechen auf Englisch weiter. Er sagt, dass er schon lange kein Deutsch mehr in Volos gehört habe, bis ich am Telefon gesprochen hätte. Die ganze Zeit lächelt er. Ich weiß nicht, was ich zu ihm sagen soll, alles erscheint mir unpassend. Also höre ich zu. Und er fragt mich, ob ich wirklich ein Jahr hierbleiben wolle, Deutschland sei doch ein schönes Land, ja er höre nur Gutes über Deutschland.

»You can be proud to be from Γερμανία«, sagt er und wir warten weiter in unseren gleichen Jacken auf denselben Bus. Ich weiß nicht so genau, ob ich stolz sein kann. Wir steigen gemeinsam ein, aber an unterschiedlichen Stationen aus. Die Zeitungen lassen wir nebeneinander auf der Bank liegen.

Im Museum habe ich die Ausstellung über die Jüdinnen/Juden von Volos angeschaut. Es gibt viele Held:innen der Geschichte – der Bischof Joachim, der deutsche Konsul Helmut Scheffel und die Bewohner:innen der Dörfer im Pilion, die zur Rettung der meisten Menschen der jüdischen Gemeinde von Volos beitrugen.

Aber es gibt auch die Frau, die mir an einem Freitag in der Synagoge erzählt, dass ihre Mutter im KZ war. Was erwidert man dann als Deutsche? Zuckt man entschuldigend mit den Schultern? Schließlich hat man nichts mit den Verbrechen der Vorfahren zu tun. Oder muss man jetzt nachts von blutroten Flüssen und Pistolenschüssen träumen?

Ich bin meistens still und höre den Menschen zu. Lasse sie erzählen und erinnern. Ein junger Mann aus der jüdischen Gemeinde sagt: »Du kannst dich nicht für deine Vorfahren entschuldigen. Mach es einfach besser.«

Jeden Freitag findet im Kulturzentrum neben der Synagoge ein Abendessen anlässlich des Schabbats statt. Dort treffe ich auch Nir L. Er kommt eigentlich aus Israel. Shani L., die am 7. Oktober von der Hamas ermordet wurde, war seine Nichte. Ihn haben die Terroranschläge wie einen Schlag getroffen. Besonders den nun in vielen europäischen Ländern wieder sichtbareren Antisemitismus bemerken auch andere Gemeindemitglieder. Schließlich werden auch in einer kleinen Stadt wie Volos die Synagoge und das Büro der Gemeinde immer von der Polizei überwacht. Es gab antisemitische Schmierereien an der Synagogenmauer und ein Grabstein auf dem Friedhof wurde beschädigt. Jede:r muss namentlich geprüft werden, bevor man das geschützte Gelände der Synagoge und des Kulturzentrums betreten darf, und ein Polizeihund schnüffelt manchmal das Büro ab. Dennoch ist beinahe jede Begegnung von Neugier und Offenheit geprägt. Linda, die schon seit Jahrzehnten Teil der Gemeinde ist, bietet mir sofort einen Platz an ihrem Tisch an und stellt mich ihren Freundinnen vor. Kalliope, eine ältere Dame im Rollstuhl, streicht mir sanft über die Wange und spricht auf Deutsch mit mir. Sie sagt nicht, warum sie Deutsch kann, aber mittlerweile weiß ich, dass es meist nichts Gutes bedeutet.

Ich lerne aber vor allem, dass das Judentum mehr ist als der Holocaust, in dessen Zusammenhang wir meistens über jüdische Menschen sprechen. Es ist eine bunte, lebensfrohe Gemeinschaft, mit vielen Festen und einer langen Geschichte, die aber auch von starkem Schmerz geprägt ist.

Lotta Berendes-Pätz ist seit September 2024 ASF-Freiwillige in der Jüdischen Gemeinde von Volos, Griechenland. Ihr Dienst findet im Rahmen des Internationalen Jugendfreiwilligendienstes (IJFD) statt und wird von der Nordkirche gefördert.

Artikel ist aus der ASF-Broschüre zum Israelsonntag am 4. August 2024.

Was ist ASF?

Seit über 60 Jahren setzt sich Aktion Sühnezeichen Friedensdienste als Verein für Erinnerung, Verständigung und Menschenrechte ein. Dieses Engagement lebt von der Zusammenarbeit von Freiwilligen, Haupt- und Ehrenamtlichen sowie unseren internationalen Partnerorganisationen. ASF nennt die Freiwilligendienste auch »Friedensdienste«, weil sie mit Verständnis und Solidarität mit ihren Partnern zusammenarbeiten und gemeinsam mit ihnen für einen gerechten Frieden und die Wahrung der Menschenrechte eintreten. Die meisten Freiwilligen sind zwischen 18 und 30 Jahren alt. Es können aber auch ältere Menschen an unserem Programm teilnehmen. Ein Friedensdienst mit ASF dauert in der Regel zwölf Monate.

Ein Friedensdienst ist kein Job und er unterscheidet sich sehr vom Au-pair-Aufenthalt im Ausland! Freiwillige stehen nicht in einem Arbeitsverhältnis und sie tun ihren Friedensdienst nicht allein. In den Seminaren treffen sie sich mit anderen Freiwilligen, diskutieren, arbeiten und feiern gemeinsam. Dabei kommen sehr unterschiedliche Menschen zusammen, mit unterschiedlichen Ansichten und verschiedenen politischen, weltanschaulichen und religiösen Überzeugungen. Auch in ihren Projekten arbeiten die Freiwilligen meistens in Teams. Der ASF sucht deshalb soziale und kooperative Menschen, die offen und kontaktfreudig sind, die fremde Anschauungen und Lebensweisen akzeptieren. Menschen, die bereit sind, zuzuhören, zu lernen und sich und die Welt ein Stück weit zu verändern.

Erinnerungen an Franz von Hammerstein

„Diese Arbeit ist heute so aktuell wie zur Gründung 1958“

Adrian von Hammerstein über Kindheitserinnerungen an die ASF-Anfänge, das Engagement seiner Eltern und die Motivation zur Franzund-Verena-von-Hammerstein-Stiftung.

Woher kam die Idee für Franz-und-Verena-von-Hammerstein-Stiftung?

Adrian von Hammerstein: Mein Vater Franz von Hammerstein hatte schon vor Jahren die Idee, eine Stiftung zu gründen, wozu es vor seinem Tod aber nicht mehr gekommen ist. Diese Idee haben wir nun wieder aufgenommen und umgesetzt.

Was erhoffen Sie sich von der Stiftung?

Die Arbeit von ASF ist in den letzten Jahren und insbesondere seit Februar 2022 nicht leichter geworden. Die langjährig aufgebaute Arbeit in Osteuropa musste schweren Herzens unterbrochen werden, Hilfe für vom Krieg betroffene Menschen in der Ukraine wurde kurzfristig organisiert, ein neues Programm in Griechenland gestartet…

…Sühnezeichen und Friedensdienste scheinen dringlicher denn je?

Ja, diese Arbeit wird gleichzeitig immer wichtiger und zwar sowohl in Deutschland wie darüber hinaus: International verhärten sich die Fronten – man muss es wohl so nennen –, da brauchen wir umso mehr grenzübergreifende Begegnung und historische Aufklärung. Und in Deutschland sind wir mit einem Besorgnis erregenden Rechtsextremismus konfrontiert, dem wir etwas entgegensetzen müssen. Dabei wollen wir ASF unterstützen.

Wie nehmen Sie Anteil an der konkreten Freiwilligenarbeit?

Auch wenn ich selbst nicht als Freiwilliger bei ASF war, weiß ich sehr genau, wie wertvoll und wichtig die Freiwilligendienste sind. Für die meist jungen Teilnehmer:innen ist diese Zeit wegweisend und die gemachten Erfahrungen begleiten sie ihr Leben lang. An dieser Stelle möchte ich ASF meine mit Dank verbundene Bewunderung dafür aussprechen, wie es gelingt, für die doch sehr unterschiedlichen Freiwilligen die jeweils passenden Einsätze zu finden und zu organisieren. Die in der Coronazeit begonnenen Formate, wie virtuelle Jubiläumstreffen und die Digitalen Salons, sind auch eine wertvolle Weiterentwicklung des Austauschs- und Begegnungsgedankens. Meine Frau und ich sind regelmäßige Teilnehmer dieser Veranstaltungen.

Haben Sie einen konkreten Wunsch, wohin die Stiftungserträge fließen sollen?

ASF hat über die letzten 65 Jahre überzeugende Arbeit geleistet und wir vertrauen Vorstand, Geschäftsführung und der Mitarbeiterschaft, dass sie die Mittel dort einsetzen, wo sie am meisten gebraucht werden.

ASF finanziert sich aus einem Mix aus Spenden, staatlichen und kirchlichen Zuwendungen – welche Rolle spielen hier die Stiftungsmittel?

Der große Vorteil ist, dass diese Mittel frei und flexibel eingesetzt werden können. Die Umstände der ASF-Arbeit verändern sich ja laufend. ASF muss hier schnell reagieren können, Programme anpassen oder neue Themen setzen. Dabei helfen die Stiftungsmittel ein Stück weit – in Verbindung mit weiteren Spenden und Förderungen. Sie geben ein bisschen mehr Spielraum, insbesondere in schwierigen Zeiten.

Was verbindet Sie und Ihre Familie mit ASF?

Für meine Brüder und mich war ASF in unserer Kindheit eine stetig präsente Größe. Es kamen Kolleg:innen, Freiwillige, Projektpartner:innen aus vielen Ländern zu uns nach Hause. Bei Tisch wurde über all die Projekte und die verschiedenen Perspektiven von Friedensarbeit diskutiert. Als Kinder durften wir auch manchmal zu Projektbesuchen mitfahren, wie zum Jugendzentrum in Rotterdam oder dem Kirchenbau in Taizé…

…wegweisende Begegnungs-, aber auch abenteuerliche Bauprojekte aus den ASF-Anfängen. Was bekamen Sie davon als Kind mit?

Unsere Mutter sorgte sich oft darum, wie alle diese großen Projektideen am Ende finanziert und realisiert werden können. Denn meist stand noch gar nicht fest, woher das Geld kommen sollte. Mein Vater war da gelassen mit Zuversicht und Gottvertrauen – und erstaunlicherweise ist es immer gut gegangen. Er blieb beharrlich und liebte es, Grenzen zu überwinden. »Es geht nicht«, »wir dürfen das nicht« – dagegen ging er an. Das gab er auch uns auf den Weg mit.

Die Stiftung trägt auch den Namen Ihrer Mutter Verena – wie prägte sie die ASF-Arbeit?

Meine Mutter unterstützte die Idee von ASF von Anfang an, vor allem dort, wo es an Arbeitskraft in dieser noch jungen Organisation fehlte. Als vielsprachige Theologin mit internationalen Kirchenbeziehungen brachte sie sich voll ein – auch weil sie die Arbeit mit Displaced Persons in der Nachkriegszeit tief bewegt hatte.

Die Stiftung hat also eine familiäre Gründungsgeschichte, sind Sie auch offen für andere Beiträge?

Ja, natürlich! Wir errichten die Stiftung zum Andenken an meine Eltern, denen ASF zeitlebens ein zentrales Anliegen war. Jede Zustiftung, mit der die Stiftung und damit die Hilfe für ASF weiter wächst, ist deshalb ganz im Sinne meiner Eltern und würde auch von uns sehr begrüßt.

Dr. Adrian von Hammerstein, Jahrgang 1953, ist der Älteste der drei Söhne von Verena und Franz von Hammerstein. Er lebt in Tutzing und in Berlin. Das Interview führte Matteo Schürenberg. Er leitet die ASF-Öffentlichkeitsarbeit. | Quelle ohne Datum

„Ich bin katholisch getauft, evangelisch konfirmiert und gehe auch in die Synagoge.“

Mit diesen Worten stellte sich Franz von Hammerstein den Freiwilligen von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste vor.

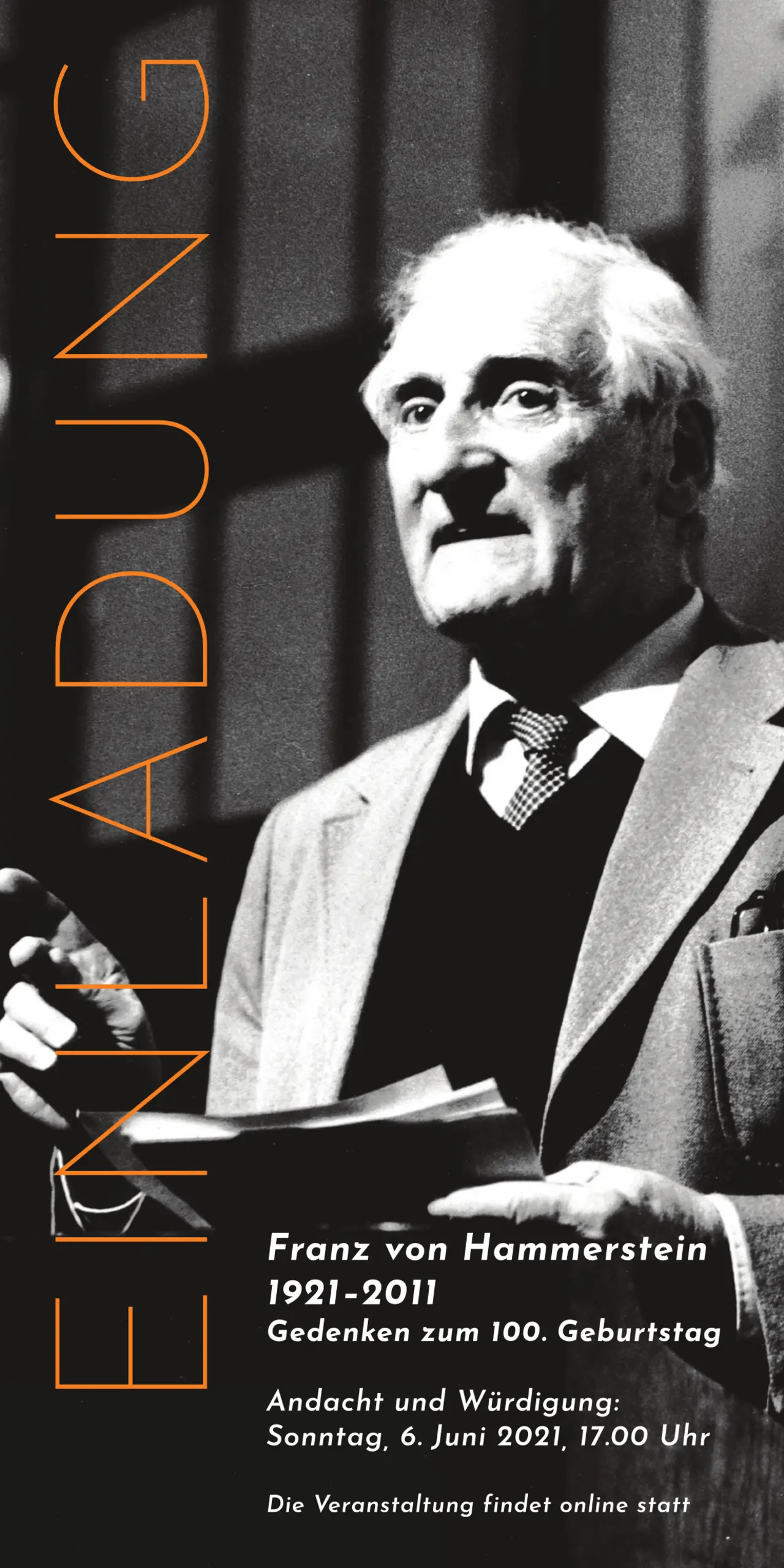

Franz von Hammerstein wurde am 6. Juni 1921 geboren, in diesem Jahr [2021] wäre er hundert Jahre alt geworden. Er hat die Arbeit von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste über Jahrzehnte geprägt und gestaltet - als einer der Gründungsväter, als Generalsekretär des Büros in West-Berlin, als Vorstandsmitglied sowie als Mitglied des Kuratoriums. „Immer verstand er sich als Brückenbauer im jüdisch-christlichen Gespräch“, so Christian Staffa, Studienleiter der Evangelischen Akademie zu Berlin und Antisemitismusbeauftragter der EKD.

Aus Anlass seines 100. Geburtstages wird am 6. Juni 2021 um 17:00 Uhr eine digitale Gedenkveranstaltung stattfinden, die vom Haus Kreisau, der evangelischen Kirchengemeinde Berlin-Dahlem, der EKBO und dem Martin-Niemöllerhaus durchgeführt wird: „Franz von Hammerstein 1921-2011. Gedenken zum 100. Geburtstag. Andacht und Würdigung“.

Dies war ein Artikel aus 2021 von der Website des ASF e. V. Er bleibt in Erinnerung des Mitbegründers hier im Netz.

Franz von Hammerstein Gedenken 100. Geburtstag

Widerstehen und versöhnen

Gedenken an Franz von Hammerstein am 6. Juni 2021

„Katholisch getauft, protestantisch konfirmiert und freitags in der Synagoge – sein Leben war ein widerstehendes zwischen den Stühlen“, sagt Christian Staffa über Franz Freiherr von Hammerstein-Equord. Am 6. Juni 2021 wäre der ehemalige Direktor der Akademie 100 Jahre alt geworden. Einladung zur Video-Andacht und Würdigung eines ungewöhnlichen Theologen der Versöhnung – „a real mentsh“.

Schon als junger Mensch gehörte Franz von Hammerstein zum Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Nach dem Zweiten Weltkrieg widmete er sein Leben der Arbeit an Umkehr und Versöhnung: Er wurde einer der Gründungsväter der Jugendbildungsstätte Haus Kreisau und der Aktion Sühnezeichen; ab 1978 leitete er die Evangelische Akademie zu Berlin (West). „Immer verstand er sich als Brückenbauer im jüdisch-christlichen Gespräch“, so Studienleiter Staffa.

Das Gedenken am 6. Juni um 17 Uhr nimmt die vergangene, gegenwärtige und künftige Wirksamkeit des Lebens Franz von Hammersteins in den Blick. Es wird veranstaltet von der Jugendbildungsstätte Haus Kreisau, der Evangelischen Kirchengemeinde und dem Martin-Niemöller-Haus Berlin-Dahlem sowie der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO). Studienleiter Staffa wird die Perspektive der Akademie eintragen.

Die Veranstaltung fand als Zoom-Videokonferenz statt. | Quelle: Ev. Akadmie zu Berlin

Zum Flyer: Franz von Hammerstein 1921 – 2011. Gedenken zum 100. Geburtstag

Am 6. Juni 2021 wäre Franz Freiherr von Hammerstein-Equord 100 Jahre alt geworden. Wir wollen uns an diesem Tag seines Lebens und Wirkens erinnern.

Geprägt vom widerständigen Handeln der eigenen Familie und vom Konfirmandenunterricht bei Martin Niemöller, gehörte er schon als junger Mensch zum Widerstand gegen den Nationalsozialismus. In der Zeit nach dem Krieg widmete Franz von Hammerstein sein Leben der Versöhnungsarbeit. Er wurde einer der Gründungsväter der Jugendbildungsstätte Haus Kreisau und der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste und war Direktor der Evangelischen Akademie zu Berlin. Er förderte die Gründung des Friedenszentrums Martin-Niemöller-Haus und verstand sich als Brückenbauer im christlich-jüdischen Dialog.

Zur Erinnerung: Entsendungsgottesdienste

7. September 2025 in der Ev. Patmos-Gemeinde | "Sehen lernen" Apostelgeschichte 3, 1-10

Im Regionalgottesdienst am 12. Sonntag nach Trinitatis haben wir drei Freiwillige der Aktion Sühnezeichen gesegnet und entsendet.

Helene (19) reist nach Washington D.C.

in das Edlavitch DC Jewish Community Center – Washington, DC, dem jüdischen Gemeindezentrum.

Aufgaben: Unterstützung beim reichhaltigen Angebot an sozialen und kulturellen Freizeit- und Bildungsprogrammen des EDC-JCC für die wachsende, diverse und lebendige jüdische Gemeinde in Washington, DC. Organisation und Mitgestaltung von Programmen zur Unterstützung von älteren Menschen, Wohnungslosen und für die LGBTQIA+ -Community. Unterstützung von Essensausgaben.

Simon (19) aus Berlin reist nach Lille in Frankreich

zur L‘Arche Lille Métropole – Wambrechies bei Lille

Aufgaben in der Christlichen Lebensgemeinschaft von Menschen mit und ohne Behinderung. Die*der Freiwillige betreut zusammen mit dem professionellen Personal sowie anderen internationalen Freiwilligen die zumeist erwachsenen Bewohner*innen mit geistiger Behinderung. Ziel der Arche ist es, denjenigen, die von der Gesellschaft ausgeschlossen werden, einen Platz zu geben und auch die Schwächsten so weit wie möglich zu fördern.

Wanda (18) aus Karlsruhe reist nach Auschwitz in Polen

zur Internationalen Jugendbegegnungsstätte Auschwitz (IJBS)

IJBS Auschwitz – Oświęcim (Auschwitz) Internationale Jugendbegegnungsstätte Auschwitz / Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. Organisatorische Unterstützung der pädagogischen Abteilung bei der Begleitung von Studiengruppen, Büroarbeit.

Begleitet wurden die Freiwilligen von Emilia, die ihre Erfahrungen als Freiwillige vor acht Jahren gemacht hatte.

Pfarrerin Franziska Matzdorf hat die Liturgie gestaltet und die Predigt gehalten. Sie hat mit dem Thema "Sehen lernen" die Apostelgeschichte mit den Bilder der Fotografin Debora Ruppert verwoben. Die "KEIN RAUM - Begegnungen mit Menschen ohne Obdach" Portraits wurden an Gebäudefassaden projiziert. Ein QR-Code auf dem Gottesdienstzettel führt zu dem Artikel der ZEIT “Kennst du den Engel Michael?”.

Es war ein Regionalgottesdienst am letzten Sonntag der Schulferien. Die anwesenden Gottesdienst-Teilnehmer:innen hatten die Gelegenheit, die Freiwilligen kennenzulernen und - wenn Sie mochten - eine Patenschaft zu übernehmen. Die Freiwilligen haben ihre Projekte vorgestellt und die Fragen der Gemeinde beantwortet. Ihr weiterer Weg in der Woche danach, wird die Abreise mit der Ländergruppe in den jeweiligen Hauptstädten und von da aus in die einzelnen Projekte. Vielen Dank für euer Engagement. Bleibt behütet auf euren Wegen!

1. September 2024 in der Südender Kirche

![Die Freiwilligen 2024 - eingerahmt von Pfarrerin Andrea Köppen und Robert, dem ASF-Begleiter. [Einverständnis liegt vor. Danke!]](/fileadmin/_processed_/2/0/csm_20240901_121517_Freiwillige_Verabschiedung_b0a5903cb7.webp)

Im Jahr 2024 wurden im Regional-Gottesdienst die Freiwilligen von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste entsendet. Gesegnet und entsendet haben wir vier Freiwillige:

Florian (19) aus Weimar

in die Organisation Pursait Independent Path (Eigenständige Wege verfolgen)

Mia (19) aus Emden

in die Shoa Gedenkstätte in Paris

Roxanne (17) aus Leipzig

in die Kultureinrichtung Stadtgalerie östlich von Prag

Sophie (19) aus Unna

in ein Obdachlosenprojekt in Amsterdam

Begleitet wurden die Freiwilligen von Robert aus der Lukas-Gemeinde, der bereits seine Erfahrungen als Freiwilliger gemacht hat.

Der Gottesdienst wurde von Pfarrrein Andrea Köppen geleitet. Er war ein Regionalgottesdienst am letzten Sonntag der Schulferien. Die anwesenden Gottesdienst-Teilnehmerinnen hatten die Gelegenheit, die Freiwilligen kennenzulernen und - wenn Sie mochten - eine Patenschaft zu übernehmen. Auch Patmos war durch Gemeindemitglieder vertreten.

Die Freiwilligen haben ihre Projekte vorgestellt und die Fragen der Gemeinde beantwortet. Ihr weiterer Weg in der Woche danach,war die Abreise mit der Ländergruppe in den jeweiligen Hauptstädten und von da aus in die einzelnen Projekte. Vielen Dank für euer Engagement. Bleibt behütet auf euren Wegen!

3. September 2023 :: "Hand in Hand" :: Psalm 139

Im Jahr 2023 wurden im Gottesdienst für Groß und Klein zum Schulanfang auch die Freiwilligen von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste entsendet.

Gesegnet und entsendet haben wir vier Freiwillige:

- Anna E. wird in De Ark Haarlem (NL) in der Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderung arbeiten.

- Frieda Therese Sch. wird Yahad In Unum (Recherchezentrum "Holocaust par Valler") unterstützen und im Café des Psaumes, einem jüdisches Nachbarschaftscafé, arbeiten.

- Johannes S. wird in Chicago, nahe dem Lake Michigan, in dem jüdischen Seniorenheim Selfhelp Home for the aged, mithelfen.

- Tim O. wird in der Nationalen Holocaustgedenkstätte der USA - United States Holocaust Memorial Museum (Washington D.C.) arbeiten.

- Begleiterin Sophie R. hat sich als ehemalige Freiwillige für die Begleitung des neuen Jahrgangs der ASF-Freiwilligen gemeldet.

Den Gottesdienst finden Sie auf dieser Seite ... Sie konnten nach dem Gottesdienst, die Gelegenheit, die Freiwilligen kennenlernen und - wenn Sie möchten - eine Patenschaft übernehmen.

ASF-Jahrestagung "80 Jahre und kein Ende. Zwischen Erinnerung und Gegenwart 80 Jahre nach Ende der NS-Gewaltherrschaft"

Sonnabend, 17. Mai 2025 • 9:15–21:00 Uhr • Berlin,

Paul Gerhardt Stift • Müllerstraße 56-58 • 13349 Berlin • Routenplanung

ASF-Jahrestagung | Programm am 17. Mai 2025

Programm ASF-Jahrestagung

- Keynote "Wie können Kriege enden" von Professor Timothy Williams

- Podium "Gegenwart der Erinnerung im Angesicht gesellschaftlicher und politischer Herausforderungen" mit Deborah Hartmann, Kateryna Mishchenko und Professor Jens Christian Wagner

- Arbeitsgruppen u.a. zu Erinnerung in der postmigrantischen Gesellschaft, Perspektiven von Sinti* auf Auschwitz, den Auswirkungen des 7. Oktobers, Geschichtsdiskursen der extremen Rechten, Erinnerung an den Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion sowie der inklusiven Auseinandersetzung mit den Euthanasie-Morden.

- Stadtspaziergang: Dekoloniale Tour im Afrikanischen Viertel

Die Tagung findet im Paul Gerhardt Stift in Berlin-Wedding statt. Unter diesem Link ist das Programm und die Möglichkeit zur Anmeldung zu finden. Anmeldeschluss ist der 30. April 2025.

Die Teilnahmegebühr für die Tagung beträgt 35 Euro (ermäßigt 20 Euro), dieser Betrag schließt Verpflegung ein.

Wir freuen uns auf Sie und Euch! Diese Einladung kann gerne an interessierte Menschen weitergeleitet werden.

Am darauffolgenden Tag (Sonntag, 18. Mai 2025) findet am selben Ort die ASF-Mitgliederversammlung statt. Die Einladung wird Mitte April an alle ASF-Mitglieder versandt.

ASF auf Erkundung: Ausstellung „Reinhard Heydrich. Karriere und Gewalt“

24. Januar 2025 | 15:00 Uhr | Sonderausstellung | kostenfreie Führung

Dokumentationszentrum Topographie des Terrors | Niederkirchnerstraße 8 10963 Berlin

Wir besuchen die Sonderausstellung zu Reinhard Heydrich (1904 – 1942) und befassen uns dieses Mal mit Täterschaft und den Täter*innen im Nationalsozialismus.

Reinhard Heydrich verfolgte zunächst eine Karriere bei der Marine. Nach seiner eher unrühmlichen Entlassung trat er 1931 in die NSDAP und kurz darauf in die SS ein. Es folgte eine steile Karriere bis in hohe Funktionen des NS-Staates. Er bekämpfte im deutsch besetzten Teil der Tschechoslowakei brutal den Widerstand und starb 1942 an den Folgen eines Attentats in Prag. Vom NS-Regime wurde er als „Märtyrer“ gefeiert. Die Ausstellung befasst sich auch mit Vorstellungen von der Person Reinhard Heydrichs, wie sie nach 1945 fortgeschrieben und umgedeutet wurden und teilweise bis heute wirken.

Die Führung durch die Ausstellung wird von zwei Mitarbeiter*innen der Stiftung durchgeführt.

Korrektur: Entgegen der Ankündigung im zeichen Nr. 3/2024 können wir die Führung durch die Sonderausstellung doch kostenfrei anbieten.

Die Größe für unsere Gruppe ist auf 25 Teilnehmer*innen begrenzt.

Anmeldung: baumgaertel@asf-ev.de