Israelsonntag

Notwendige Vorbemerkungen

10. Sonntag nach Trinitatis

Der Tag trägt den Namen „Israelsonntag“. War dieser früher ein Gedenktag der Verwüstung des Tempels in Jerusalem, so ist er heute – im Zeichen der Neubesinnung des Verhältnisses von Christen und Juden – ein Sonntag, an dem die unwandelbare Treue Gottes zu seinem Volk aufgerufen wird und die in Jesus Christus gegründete Verbundenheit der Kirche mit ihm.

Gottes erwähltes Volk

Israel – ein von Konflikten gebeuteltes Land. Eine grauenvolle Geschichte, die Deutschland und Israel trennt und verbindet. Israel – Ursprung des Christentums, verachtet und idealisiert, bewundert und verfolgt. All diese Facetten spielen am „Israelsonntag“ eine Rolle. [Quelle]

Neue Perikopenordnung

Nach der neuen Perikopenordnung sind für den 10. Sonntag nach Trinitatis in Zukunft zwei alternative Proprien vorgesehen: Eines, das der Freude der Christenheit am Judentum und der bleibenden Nähe von Kirche und Israel gewidmet ist (liturgische Farbe: grün), und ein anderes, wonach der Tag nach altem Herkommen als Gedenktag der Zerstörung Jerusalems begangen wird (liturgische Farbe: violett).

Am Sonntag, 24. August 2025 wird in der Ev. Patmos-Gemeinde ein Gottesdienst zum Israelsonntag gefeiert. | Gottesdienstseite.

Weitere Informationen bei .. EKD | ... Christsein im Angesicht des Judentums

Israelsonntag: Im Dialog bleiben gegen Antisemitismus

Am 9. Av erinnern Jüdinnen und Juden an die Zerstörung des Jerusalemer Tempels. Christinnen und Christen früherer Zeiten deuteten sie als Gericht Gottes.

Heute bekräftigen die Kirchen ihre Verbundenheit mit dem jüdischen Volk - evangelische Christinnen und Christen am Israelsonntag, der in diesem Jahr am 4. August 2024 gefeiert wird.

Aufeinander achtgeben!

2024 ein sehr spezielles Jahr! Gedanken von Beatrice Loeb

[31.07.2024] Beatrice Loeb, jüdische Vorsitzende der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Berlin, erklärt, warum der offene Austausch in Zeiten des wachsenden Antisemitismus nicht abreißen darf. | Artikel aus der Evangelischen Zeitung.

Das Jahr 2024 ist für mich ein sehr spezielles Jahr! Wir sind nicht nur im 75. Jahr des Dialogs und des Austauschs, in dem die Berliner Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit (GCJZ Berlin e.V.) 75 Jahre alt wird, sondern leider auch in einer neuen Zeitrechnung. Denn nach dem Terrorangriff des 7. Oktober 2023 der Hamas auf Israel ist die Welt eine andere geworden.

Dieser Tag stellt uns alle vor große Veränderungen und Herausforderungen. Nicht nur die bevorstehenden Wahlen in Thüringen und anderen Bundesländern sind aktuelle Herausforderungen für das friedliche und gemeinschaftliche Zusammenleben in unserer Demokratie, sondern inzwischen jeder Besuch einer Universität, jeder Besuch in einem koscheren Restaurant, jeder Besuch einer jüdischen Einrichtung oder nur der Spaziergang mit Davidstern oder Kippa. Wer hätte das kommen sehen?

75 Jahre Dialog, 75 Jahre Austausch – wo wären wir heute ohne dieses jahrzehntelange Engagement, frage ich mich derzeit sehr häufig.

Jüdische Kinder müssen in Angst aufwachsen

Das bewegt mich, gerade nach dem 7. Oktober 2023, tief! Unsere Welt ist definitiv eine andere nach diesem entsetzlichen Anschlag auf unsere freiheitliche Gesellschaft.

Besonders für alle Jüdinnen und Juden auf dieser Welt. Geschäfte werden beschmiert. Friedhöfe verunstaltet. Freunde werden bespuckt, beschimpft und bedroht, auf Todeslisten gesetzt und verlassen Deutschland. Meine Kinder müssen ab jetzt in Angst aufwachsen. Was für eine traurige Entwicklung.

Gerne würde ich jetzt meine Mutter oder Großeltern fragen: „Wie hat es damals angefangen? Wie habt Ihr Euch damals gefühlt, als die Veränderungen kamen.“ Aber es ist keiner mehr da, um meine Fragen zu beantworten. 2001 Schrieb Paul Spiegel, seinerzeit Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, anlässlich des 50. Geburtstags der GCJZ in Düsseldorf: „… Fraglich und ungewiss bleibt leider trotz der großen Verdienste der Menschen in diesen Gesellschaften, wie die zukünftige Mission und vor allem die Perspektiven in den nächsten 50 Jahren aussehen werden. Sicher ist und dies spüren wir ganz deutlich in diesen Tagen, Antisemitismus und Antijudaismus sind keinesfalls überkommene Reliquien der Geschichte, sondern alltäglich auftretende Gespenster, die wir nur gemeinsam bekämpfen können…“

"LET’S TALK“: Dialog zwischen Christen und Juden weiterführen

Sowohl die aktuellen Entwicklungen als auch das Zitat von Paul Spiegel haben mich in meinem Entschluss bestärkt, meine Bemühungen um und für den Dialog als Vorstandsmitglied weiterzuführen und keine Anstrengung unbeachtet zu lassen! Die GCJZ Berlin e.V. legt daher in diesem Jahr besonders viel Wert auf unser Motto „LET’S TALK“ und lädt alle Mitglieder und Interessierten dazu ein, sich dem Dialog zu öffnen und im Sinne auch der Achtsamkeit den Anderen zu hören! Wir wollen den Dialog der Zukunft gemeinsam gestalten und glauben weiterhin an den Christlich-Jüdischen Dialog! Wir sind jederzeit offen für den regen und intensiven Austausch! „LET’S TALK“, auch im Jahr 2024! Beatrice Loeb ist jüdische Vorsitzende der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Berlin e.V

"Wir wollen mit euch gehen." | ASF Israelsonntag

Vorwort der ASF-Predigthilfe zum Israelsonntag

Liebe Leser:innen,

diese Predigthilfe zum Israelsonntag 2024 entsteht unter einem anhaltenden Eindruck des Schreckens und der Gewalt, welche die Hamas am 7. Oktober 2023 durch ihren menschenverachtenden Angriff auf Israel ausgelöst hat. Die Hamas hat unfassbare Gewalt im Nahen Osten zu verantworten und weltweit Antisemitismus und neue Bedrohungen gegen Jüdinnen*Juden geschürt. Wir sehen voller Schmerz, welches Leid auch über die Zivilbevölkerung in Gaza gekommen ist. Von dem Terror der Hamas und seinen Folgen ist auch die Arbeit von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste schwer betroffen. Wir trauern mit Freund:innen und Partner:innen, die ihre Angehörigen verloren haben oder sie noch immer als Geiseln der Hamas vermissen. Wir beobachten schmerzhaft die existentielle Verunsicherung unserer jüdischen Partner:innen in Israel und auch in Europa und in den USA. Mit großer Sorge sehen wir auf die Destabilisierung im Nahen Osten und auf den Krieg mit seinen furchtbaren Folgen für die Menschen in Israel und im Gaza. Im Oktober mussten wir unsere Frei- willigen zurück nach Deutschland rufen. Begegnungen mit Überlebenden in Israel sind aktuell nicht möglich. [...]

Jutta Weduwen, ASF-Geschäftsführerin

Geleitwort Präses Thorsten Latzel

Der Israelsonntag ist immer ein besonderer Tag im Kirchenjahr, in diesem Jahr aber noch einmal verstärkt. Seit dem grausamen Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober 2023 und dem daraus folgenden Krieg gegen die Hamas steht die Region des Nahen Ostens im Fokus der weltweiten Öffentlichkeit. Die entsetzlichen Massaker der islamistischen Terroristen der Hamas an der Zivilbevölkerung haben den Hass deutlich werden lassen, mit dem Israel im Nahen Osten konfrontiert ist. »Die Hamas will erklärtermaßen den Staat Israel und Jüdinnen und Juden vernichten. […] Schon lange nicht mehr waren die akuten Gefährdungen der Existenz des Staates Israel so deutlich sichtbar wie jetzt.« – so hat es die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland im Januar 2024 auf den Punkt gebracht. [...]

Als Freiwilligenprogramm für Jugendliche ist ASF ein Garant dafür, dass Versöhnungsarbeit eine Zukunft hat und Teil unserer demokratischen Kultur bleibt. Dabei hat ASF stets ein besonderes Augenmerk auf Israel gerichtet. Die Begegnung und Verständigung mit Israel und dem jüdischen Volk bedeutet nach den Schrecken der Shoah eine bleibende Aufgabe und Herausforderung. [...]

Der Israelsonntag ist ein zentraler Baustein für diese Begegnungs- und Verständigungsarbeit. In diesem Jahr kann er zu einer wichtigen Erfahrung wider alle Verzweiflung und Resignation werden. Angesichts von kriegerischen Konflikten und des weltweiten Erstarkens demokratiefeindlicher, extremistischer und anti- semitischer Tendenzen kommen bei vielen Menschen Zweifel an der Effektivität von Dialog- und Versöhnungsarbeit auf. [...]

Das Geleitwort wurde im März 2024 verfasst.

Präses Dr. Thorsten Latzel ist Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland.

Hinweis: In der Patmos-Gemeinde ist es Tradition, dass wir Freiwillige aus dem ASF-Programm in einem Gottesdienst in ihre Dienst in aller Welt verabschieden. 2024 wird das der 1. September sein ...

Nachwort: Diese Texte sind der ASF-Predigthilfe entnommen - wie auch die weiteren, die gekennzeichnet sind.

Anstöße aus der biblischen Tradition

Unter diesem Titel finden Sie Predigten und Auslegungen zum aktuellen Israelsonntag.

In der Patmos-Gemeinde wird Pfarrerin Franziska Matzdorf den Gottesdienst zum Israelsonntag halten. Ihr Gottesdienstmotto heißt "Mitgehen".

Herzlich laden wir Sie ein, dem Gottesdienst beizuwohnen und im Thema mitzugehen.

Sonntag, 4. August 2024 um 11.00 Uhr in der Patmos-Gemeinde.

Nach dem 4. August 2024 erhalten Sie hier auch Einblick in die PREDIGT von Ulrike Trautwein "Wir wollen mit euch gehen" | Sacharja 8,20–23 | Ulrike Trautwein ist Generalsuperintendentin des Sprengels Berlin der Evangelischen Kirche Berlin- Brandenburg-schlesische Oberlausitz.

Weiterhin: LITURGIE: Einen Vorschlag der besonderen Gottesdienstgestaltung: "Wir wollen mit euch gehen" Sacharja 8,23 von Sylvia Bukowski | Sylvia Bukowski ist Pfarrerin i. R. und Seelsorgerin im Kinderhospiz Burgholz, Wuppertal. Sie ist Trägerin der Goldenen Menorah der Jüdischen Kultusgemeinde Wuppertal.

PREDIGT von Ulrike Trautwein | Wir wollen mit euch gehen | Sacharja 8,20–23

Predigttext

Das künftige Heil für die Völker | Sacharja 8,20–23 | Luther2017:

20 So spricht der HERR Zebaoth: Es werden noch Völker kommen und Bürger vieler Städte, 21 und die Bürger der einen Stadt werden zur andern gehen und sagen: Lasst uns gehen, den HERRN anzuflehen und zu suchen den HERRN Zebaoth; wir wollen mit euch gehen. 22 So werden viele Völker und mächtige Nationen kommen, den HERRN Zebaoth in Jerusalem zu suchen und den HERRN anzuflehen. 23 So spricht der HERR Zebaoth: Zu jener Zeit werden zehn Männer aus allen Sprachen der Völker einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen: Wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist.

Predigt von Ulrike Trautwein

Wir wollen mit euch gehen | Sacharja 8,20–23

Ich habe Jerusalem sofort geliebt, als ich 1977 mit 18 Jahren zum ersten Mal dort war. Und mich berührt noch bei jeder Reise dorthin dieser Moment, in dem ich zum ersten Mal auf die Silhouette der Stadt schaue und sofort die Tiefe der Geschichte spüre, die sich hinter dem vertrauten Bild verbirgt. Und die Faszination hält an, wenn ich eintauche in das Gewimmel der Altstadt mit all dem Gelärm, den Gerüchen, den Menschen aus vielen Kulturen und Nationen, mit dieser besonderen emotionalen Dichte an der Klagemauer, der Ruhe-Oase in der Erlöserkirche oder beim Blick auf die Kuppeln des Felsendoms oder der Al-Aksa-Moschee.

Ich habe Jerusalem immer geliebt, aber schon seit Jahren ist diese Liebe angegriffen. Es war ein schleichender Prozess, den ich am Anfang nicht wahrhaben wollte. Die Schönheit und die Faszination dieser Stadt sind für mich immer mehr in den Hintergrund gerückt und all das Beharren der verschiedenen Bewohner*innen auf das Eigene, die erlittenen Wunden, die Unversöhnlichkeit, ja der Hass schieben sich in den Vordergrund meiner Wahrnehmung. Und ich merke, wie ich nicht mehr hinschauen will, sondern mich abwende, weil alles so hoffnungslos erscheint in dieser ewig währenden Konfliktlage. So war es wohl schon immer: Jerusalem, ein Sehnsuchtsort, Jerusalem, ein Knotenpunkt menschlicher Krisen.

Und so höre ich diesen Traum des Propheten Sacharja, der das Erinnern sachar schon im Namen trägt. Sacharja erinnert mich und richtet mein Herz darauf aus, wie diese Stadt gemeint ist, wie sie von Gott geträumt wird für seine Menschen: als Inbild des allumfassenden Friedens. Ein Bild, das vielleicht nur da seine richtige Tiefe gewinnen kann, wo der Frieden so angegriffen und zerrüttet ist wie in Jerusalem. Vielleicht kann dieser göttliche Traum nur an diesem Ort seine Wahrhaftigkeit entwickeln, an dem ein echter Frieden so menschenunmöglich scheint.

Frieden in Jerusalem, Frieden für die ganze Welt!

Menschen aus den unterschiedlichen Völkern, aus den Städten der Welt besuchen sich, beraten sich und machen sich gemeinsam auf den Weg, auf Gottessuche. Sie wollen Gott anflehen, ihn gnädig stimmen. Und der Ort ihrer Sehnsucht wird Jerusalem. Dort suchen sie Gott, wo Himmel und Erde sich berühren, am uralten heiligen Ort des jüdischen Volkes, am Zion. Weil sie Gott so nah wie möglich kommen wollen, suchen sie einen aus Gottes eigenem Volk und sie halten sich fest am Gebetsmantel dieses jüdischen Mannes: Wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist!

Was für ein einzigartiger Moment wird hier von Sacharja gezeichnet: das Bild einer Weltengemeinschaft, die verstanden hat, dass sie sich in ihren gegenseitigen Kämpfen und ihrer Eroberungslust, in ihrem selbstbezogenen Größenwahn ausweglos verloren hat und sich nicht selber retten kann, sondern einen echten Neuanfang braucht. Und sie hängen sich an den Rockzipfel, an die Erfahrung, an den Glauben ihrer jüdischen Geschwister, weil sie ahnen, dass Gott trotz aller schrecklichen Auswüchse der menschlichen Geschichte zu ihnen hält, mit ihnen ist.

Und aus diesem Pilgerweg der Gemeinschaft wächst Frieden, weltweiter Frieden.

Diese Vision nährt meine Seele, die in diesen Zeiten erschüttert ist durch die Gräuel der Hamas in Israel und die fürchterlichen Folgen, die sie dadurch provoziert hat. In einer Zeit, in der die Lage im Nahen Osten sich immer tiefer verstrickt und sich Schuld auf Schuld, Leid auf Leid türmt und allen den Blick verstellt und die Herzen verschnürt.

Hinter den unzeigbaren Bildern der Gräuel des Hamas-Pogroms vom 7. Oktober, hinter den traurigen Bildern von Schutt und Asche, von herzzerreißendem Menschenleid in Gaza sehe ich nur schemenhaft die Vision von Sacharja – zu grell die Farben der Wut, zu laut das weltweite Hassgeschrei, das vor allem den jüdischen Menschen gilt. Und das will kein genaueres Hinsehen erlauben, kein historisches Verstehen, kein Nachzeichnen der unzähligen Pogrome und langen Verfolgungswege des jüdischen Volkes, sondern es ist dominiert von einem unbedingten Vernichtungswillen.

Die Vision von der Völkerwallfahrt zum Zion ist ein altes Bild, das viel erzählt über die Hoffnungswege des Volkes Israel und das sich dann auch in unseren christlichen Glaubensbildern wiederfindet. Darüber hinaus besitzt es eine Wirkkraft, die sich bis heute in unserem kulturellen Gedächtnis weiterträgt. Im Blockbuster »Matrix« zum Beispiel haben sich die letzten freien Menschen im Erdinneren eine Stadt gebaut. Sie haben ihrem letzten Zufluchtsort den Namen Zion gegeben. Mehrfach ist die Stadt schon zerstört, aber immer wieder neu aufgebaut worden – Zion auch hier ein Ort der Zuflucht und der Hoffnung! In den biblischen Texten wird Zion zu einem Synonym für Jerusalem, für den Ort, an dem Gott zu wohnen beschlossen hat. Ein uneinnehmbar geglaubter Ort, der von keiner feindlichen Macht zerstört werden kann. Von hier geht Gerechtigkeit aus, eine Gerechtigkeit, die sich im solidarischen Leben der Menschen untereinander verwirklicht.

Mit der Zerstörung des Tempels 587 v. Chr. durch die Babylonier konnte sich diese Vorstellung von der leibhaftigen Gegenwart Gottes auf dem Berg nicht mehr halten. Aber die Hoffnungskraft, die davon ausging, sie ist nicht untergegangen, sie ist geblieben und hat sich in die Wirklichkeitserfahrungen des Volkes Israel eingetragen. Der Glaube an den einen Gott, der sein Volk liebt und Frieden für die Welt sucht, hat immer neue Wege gefunden, sich zu behaupten angesichts der Wirklichkeit. Er hat sich nicht unterkriegen lassen, konnte sich anpassen und wurde weitergetragen bis heute. Ein kleines Volk, das immer wieder zermalmt zu werden drohte zwischen den Großmächten seiner Zeit und auf seiner Wanderung durch die Länder der Welt. Immer bedroht von neu aufflammendem Verfolgungswahn, aber bis heute da, bis heute stark im ausgefalteten Reichtum seines Glaubens.

Dieser Glaube hat seine Größe gerade darin, dass er es ermöglichte, dass sich das Volk Israel in seinen Propheten immer neu selbst reflektierte und kritisch auf sein eigenes Tun schaute. Bis dahin, dass es in den Wechselfällen der Geschichte deutliche Zeichen von Gottes Kritik, ja Verurteilung sah. Immer dann, wenn es Gottes Gebote aus dem Blick und ihre Mitmenschlichkeit verloren hatte, wenn Ungerechtigkeit um sich griff, standen die Propheten auf und legten den Finger in die Wunde.

Gerade durch die Erfahrung des Exils und der Rückkehr in das gelobte Land entstanden neue Zukunftsbilder, die wieder mit Zion verbunden wurden. Die Völker müssen nicht mehr kämpfen, wenn Gott erst wieder auf dem Zion eingezogen sein wird, um dort mit Gerechtigkeit, Frieden und Gnade zu herrschen. So wuchs aus dem kleinen heiligen Ort eines winzigen Volkes im judäischen Bergland eine Hoffnung für die ganze Welt.

Bei Sacharja bekommt dieses Bild noch einmal eine besondere Wendung: Nichts muss mehr aufgerechnet werden zwischen den Völkern. Sie kommen zu Gott, weil sie eingesehen haben, in wie viel Schuld sie verstrickt sind und wie verfahren ihre Lage ist. Sie haben verstanden und sehnen sich nach göttlicher Vergebung und hoffen auf Gnade. Man kann Sacharja so verstehen, dass er in der Rückkehr zum Zion Gottes Willen zu einem Neubeginn sieht. Israel kann aus dem Exil zurückkehren, weil Gott Schuld vergibt und sein Volk nicht aufgibt, trotz aller Irrwege, trotz allen Versagens. Vor diesem Hintergrund wird das, was Israel zuerst geschehen ist, nun auch allen anderen Völkern zuteil.

Mit Israel kommt in die Welt, was Gott letztlich für alle Völker ersehnt: Versöhnung! Der Zion ist nicht länger allein der Heilsberg Israels, sondern der Ort, an dem alle Gott suchen und finden können. Für Israel ist es eine Rückkehr, für alle anderen dagegen das erste Mal, dass sie sich dorthin aufmachen. »Israel kennt den Weg schon und ist darum das Volk, dem sich die anderen anschließen können.« (Deeg/Schüle: Seite 361)

Ja, es hilft, diese Vision mit kräftigen Farben auszumalen, sie stärker zum Leuchten zu bringen. Weil sie eine Richtung zeigt, mitten in der Härte und Düsterkeit der aktuellen Lage, auf die so wenig Licht fallen will. Diese Vision bebildert die tiefe Verbundenheit mit den jüdischen Geschwistern und ihrem vielfältigen Reichtum an Glaubenserfahrung und Lebensdeutung.

Ich hänge gestärkt an ihren Rockzipfeln und will mitkommen auf den gemeinsamen Wegen und dabei den Austausch und die Aussicht genießen. Ja, es ist und bleibt ein langer Weg nach Zion, aber die Richtung ist klar. Und das Ziel kommt uns entgegen, die göttliche Versöhnung ist auf dem Weg. Unsere Aufgabe ist es, ihr zu trauen, sie nicht aus dem Blick zu verlieren, keine weiteren Hindernisse aufzutürmen und vor ihnen zu kapitulieren. Und dann nehme ich auch die Strahlkraft der Vision wahr, wenn ich das nächste Mal die Chance habe, auf die Silhouette von Jerusalem zu schauen.

Amen.

Die Predigt wurde im Februar 2024 geschrieben.

Ulrike Trautwein ist Generalsuperintendentin des Sprengels Berlin der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Literatur zur Vorbereitung: Deeg, Alexander/Schüle, Andreas (2021): Die neuen alttestamentlichen Perikopentexte. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, Seite 358–362; hier besonders: Seite 358–362. Harder, Christina (2021): Sehnsuchtsort Zion. Unterrichtseinheit für den Sekundarbereich II zu Sehnsuchts- und Hoffnungsbildern. Rehburg-Loccum: rpi loccum.

Vorschlag für die liturgische Gestaltung eines Gottesdienstes zum Israelsonntag

Sylvia Bukowski

Hinweis: Dieser Gottesdienstablauf ist der ASF-Predigthilfe entnommen. An manchen Stellen habe ich einen Teil aus dem Gottesdienstzettel der Patmos-Gemeinde übernommen, den ich dann entsprechend mit [Patmos] kennzeichne.

Wir wollen mit euch gehen | Sacharja 8,23 | Luther2017

Musik [Patmos] Psalm 23 - Louis Lewandowski (1821-1984)

Begrüßung

Der Israelsonntag soll die Verbundenheit unserer Kirche mit der jüdischen Gemeinschaft in Israel und in der ganzen Welt in Erinnerung rufen. Nach dem bestialischen Massaker der Hamas an israelischen Zivilisten am 7. Oktober 2023 ist für Jüdinnen und Juden nichts mehr, wie es war. Das Trauma der Pogrome und der Shoah ist bei vielen wieder wach geworden. Seit dem Beginn des Gazakriegs werden jüdische Menschen an vielen Orten verbalen Drohungen und manchmal auch tätlichen Angriffen ausgesetzt. Antisemitische Straftaten haben sich in Deutschland wie anderswo vervielfältigt.

Die rechtsextreme Regierung Israels, die wachsende Gewalt radikaler Siedlergruppen in den besetzten Gebieten sowie die hohe Zahl der Kriegsopfer in Gaza und die verheerende Lage der Bevölkerung dort belasten die Solidarität mit dem Staat Israel. Auch viele jüdische Initiativen protestieren gegen das Vorgehen der israelischen Armee. Es ist unter diesen Umständen nicht einfach, den Israelsonntag wie gewohnt zu begehen. Trotz allem darf die Verbundenheit mit der jüdischen Gemeinschaft für uns nicht infrage stehen. Sie soll in diesem Gottesdienst zum Ausdruck kommen und einen entschiedenen Widerstand gegen Antisemitismus im Alltag bestärken.

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des einen Gottes,

des Vaters des Sohnes und

des Heiligen Geistes.

Unsere Hilfe und unser Anfang stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und niemals preisgibt das Werk seiner Hände.

Lied: [Patmos] EG 326,1,2,4 | Audio 1 Arnd Pohlmann

An der Seite der jüdischen Gemeinschaft beten wir

Psalm 94,2–7 und 9.

(Für das hebräische Wort reschajim, das in der Lutherübersetzung mit »Gottlose« beziehungsweise mit »Frevler« wiedergegeben wird, soll die klarere Bezeichnung »Gewalttäter« eingesetzt werden.)

2. Erhebe dich, Richter der Welt, vergilt den Hoffärtigen, was sie verdienen.

3. Herr, wie lange sollen die Gewalttäter, wie lange sollen die Gewalttäter prahlen?

4. Es reden so trotzig daher, es rühmen sich alle Übeltäter.

5. Herr, sie zerschlagen dein Volk und plagen dein Erbe.

6. Witwen und Fremdlinge bringen sie um und töten die Waisen

und sagen: Der Herr sieht‘s nicht und der Gott Jakobs beachtet‘s nicht.

9. Der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören?

Der das Auge gemacht hat, sollte der nicht sehen?

Wir beten weiter:

Gott, Hüter Israels,

wo warst du an dem Morgen des Terrors,

als so viele Frauen, Männer und Kinder

der gnadenlosen Gewalt der Hamas zum Opfer fielen

oder als Geiseln genommen wurden!

Wo bist du im Schmerz der Überlebenden,

die für immer gezeichnet sind an Leib und Seele?

Gott, du kennst die Angst vor Vernichtung,

die seit jenem Tag die jüdische Gemeinschaft wieder umtreibt,

du siehst auch das verzweifelte Bemühen derer,

die sich dem wachsenden Hass entgegenstellen.

Zeig dich als Tröster der Trauernden,

als Heiler der Verletzten

und als Schutz der Bedrohten.

Mach uns zu deinen Verbündeten

im Kampf gegen Hass und Gewalt

und bewahre die Hoffnung

auf das Wunder von Frieden.

Kyrie

Gnadenspruch

So spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist: Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die gedemütigten und zerschlagenen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. (Jes 57,15)

Lied: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht; EG (EKiR, EKvW, Lippe) 581

Kollektengebet:

Gott, du siehst das Leid, das wir nicht sehen, du hörst die Klagen, die wir nicht hören. Du heilst die Wunden, die wir nicht heilen können. Dir sei Ehre und Dank.

Lesung: Durchzug durchs rote Meer; 2 Mos 14,15–22 | Luther2017

Halleluja: So spricht der Herr: Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. (Jes 41,10)

[Patmos] Glaubenslied

Wir glauben Gott ist in der Welt - Gesang und Begleitung Gemeindedienst EKM

Lied: Bless the Lord my soul, and bless his holy name, bless the Lord my soul, who leads me into life (dreimal); Lieder zwischen Himmel und Erde 103

Predigt Sacharja 8,20-23

Musik Improvisation - Aziz Lewandowski

[Patmos] Nachrichten für die Gemeinde

Lied: [Patmos] EG 326, 5–7 | Audio 1 Arnd Pohlmann

Fürbitte

Vorbemerkung: Unsere Verbundenheit mit Israel und der weltweiten jüdischen Gemeinschaft darf den Blick auf das Leid in Gaza nicht ausblenden. Dieses Leid ist nicht nur von der Kriegsführung der israelischen Armee verursacht, sondern wesentlich auch von der Taktik der Hamas, die die Zivilbevölkerung als Schutzschild missbraucht und sich in zivilen Einrichtungen verschanzt hat.

Wir beten:

Du Gott Israels,

Freund des Lebens,

wir bringen vor dich unser hilfloses Entsetzen

über die Gewalt im Nahen Osten.

Seit dem 7. Oktober ist nichts mehr,

wie es einmal war:

Das Vertrauen, dass Israel Sicherheit bietet

für die, die dort wohnen,

ist tief erschüttert.

Viele Israelis fühlen sich im Stich gelassen

von der eigenen Regierung

und von der Welt.

Schmerz, Angst, Trauer und Wut

erfüllen viele jüdische Männer und Frauen.

Gott, du gehst mit mit deinem Volk

auch durch diese qualvollen Zeiten.

Sei du ihm Quelle von Trost, Mut und Zuversicht

und stell uns beharrlich an Israels Seite.

Auch für die Menschen in Gaza

ist nichts mehr, wie es war:

So viele Männer, Frauen und Kinder mussten sterben,

so viele Häuser sind zerbombt,

so viele Menschen wissen nicht mehr, wohin,

kein Ort ist mehr sicher.

Auch in Gaza herrschen Schmerz, Angst, Trauer und Wut.

Auch in Gaza fühlen sich viele Menschen verlassen

und haben jede Hoffnung verloren.

Gott, der Terror hat einen hohen Preis auf beiden Seiten!

Mach ihm ein Ende!

Beende den Hass, der blind macht für das Leiden der jeweils anderen.

Schaffe Versöhnung durch tapfere Menschen,

die sich trotz erlittener Gewalt zusammenschließen

und sich nicht beirren lassen

in ihrem Traum von Schalom.

Mach uns zu ihren Verbündeten,

die mit ihnen arbeiten

für Recht und Gerechtigkeit

und für eine friedliche Zukunft.

Vaterunser

Vater unser im Himmel

Geheiligt werde dein Name.

Dein Reich komme.

Dein Wille geschehe,

wie im Himmel, so auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute.

Und vergib uns unsere Schuld,

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung,

sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich

und die Kraft und die Herrlichkeit

in Ewigkeit.

Amen.

In Patmos konnten jetzt Friedenskerzen in die Kerzenwanne gesteckt werden. Die Musik begleitet bis zur letzten Kerze.

Lied: [Patmos] Hevenu shalom alejchem - EG 433 | Jeden Tag ein neuer Song | J. Fastje

Segen | Audio Marienkirche

Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.

Amen

Musik [Patmos] Psalm 25 - Louis Lewandowski (1821-1894)

Sylvia Bukowski ist Pfarrerin i. R. und Seelsorgerin im Kinderhospiz Burgholz, Wuppertal. Sie ist Trägerin der Goldenen Menorah der Jüdischen Kultusgemeinde Wuppertal.

»Ein Segenswunsch für Jerusalem« | Psalm 122 mit Auslegung

1 Von David, ein Wallfahrtslied. Ich freute mich über die, die mir sagten: Lasset uns ziehen zum Hause des HERRN! 2 Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. 3 Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, in der man zusammenkommen soll, 4 wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des HERRN, wie es geboten ist dem Volke Israel, zu preisen den Namen des HERRN. 5 Denn dort stehen Throne zum Gericht, die Throne des Hauses David. 6 Wünschet Jerusalem Frieden! Es möge wohlgehen denen, die dich lieben! 7 Es möge Friede sein in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen! 8 Um meiner Brüder und Freunde willen will ich dir Frieden wünschen. 9 Um des Hauses des HERRN willen, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen. Lutherübersetzung (2017) | Quelle

Auslegung Psalm 122 von Helene Begrich

»Ein Wallfahrtslied.« So wird die Überschrift des Psalms 122 ganz klassisch in der Lutherbibel übersetzt. Der Psalm wird durch diese Übersetzung in eine Kategorie verschiedener Psalmen eingebettet, die möglicherweise zu einem ähnlichen Anlass gebetet wurden: der Wallfahrt. Eine Kategorie, die mit ihrem Namen mehr an gewaltvolle christliche Kreuzzüge erinnert als an einen Aufstieg zum »Hause des HERRN« (V. 1) durch die Stämme Israels (V. 4). Nennen wir die Kategorie also statt- dessen lieber »Aufstiegslieder«, so wie es auch im hebräischen Text geschrieben steht.

Wer die biblischen Erzählungen kennt, der weiß, dass der Aufstieg nur ein einziges Ziel haben kann: Das »Haus des HERRN« (V. 1) liegt in Jerusalem (V. 2). Doch warum ausgerechnet dort? Wir haben es nicht nur heute mit einer von vielen geliebten und aus diesem Grund von vielen Seiten begehrten Stadt zu tun. Schon zu biblischen Zeiten ist Jerusalem die Stadt schlechthin. Denn dort, auf dem Zionsberg, auf dem die zwei jüdischen Tempel erbaut wurden, hat Gott selbst seinen Thron (vgl. Ps 9,12).

In Jerusalem wird die Präsenz Gottes mit und durch sein Volk Israel spürbar, die Stadt ist Ort des Zusammenkommens (V. 3). Eines Zusammenkommens, das immer wieder bedroht und gefährdet ist. Das zeigten Tempelzerstörungen und Entweihungen, und das zeigen heute Terrorangriffe, Raketenbeschuss und Streit um die Stadt. Doch weil die Stadt bisher alle Gefahren überlebt hat, wird sie die heutigen hoffentlich auch überleben. Der Charakter Jerusalems ist langlebig und die Beständigkeit der Stadt trägt zu ihrem Glanz bei.

Wer den Wind dieser Stadt einmal im Gesicht gespürt hat, der wundert sich nicht, warum der Psalm, für und in Liebe zu Jerusalem gedichtet, seit Jahrtausenden vom Volk Israel gebetet wird. Er drückt eine Sehnsucht aus, die nur im Heimweh nach dieser Stadt empfunden werden kann. Heimweh, von dem schon die Hebräische Bibel erzählt: Psalm 122 drückt die Sehnsucht aus, mit der auch die Hebräische Bibel endet. Er ist Hoffnung auf die Rückkehr nach Jerusalem (vgl. 2 Chr 36,23). Eine Hoffnung, die für viele Jüdinnen/Juden mit der Gründung des Staates Israels wahr geworden ist. Eine Hoffnung, die ihr Recht auf Existenz immer wieder legitimieren muss.

Wenn wir nun als Christ:innen diesen Psalm aus der Hebräischen Bibel als Teil unseres Alten Testaments beten, dann formt sich der Sinn des Textes in unseren Mündern zu einem anderen: Die Worte der Hoffnung gelten schließlich nicht uns, sondern den ersten Adressat:innen der Hebräischen Bibel. Wenn wir teilhaben wollen an dieser Hoffnung, dann nicht etwa durch Krieg und Eroberung, sondern durch Besinnung auf das Psalmenwort selbst. Wünschen wir denjenigen, die Jerusalem lieben, Wohlergehen (V. 6), so meinen wir damit an erster Stelle nicht uns selbst, sondern unsere jüdischen Geschwister und Freund:innen (V. 8).

Und wenn meine Freundin angegriffen wird, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als in Solidarität an ihrer Seite zu stehen. Doch nicht nur das. Das Beten des Psalms verlangt mehr: »Um des Hauses des HERRN willen, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen.« (V. 9) Der Psalm endet mit einer Aufforderung zum aktiven Handeln und ist deswegen mehr als nur »ein Segenswunsch für Jerusalem«, wie es so schön in der Lutherbibel heißt. Psalm 122 erinnert uns daran, dass wir als Christ:innen, indem wir die jüdischen Psalmen beten, bereits einen Platz eingenommen haben. Einen Platz, der in christlicher Tradition lange verschmäht wurde und auf den wir heute nun umso mehr gehören: einen Platz an der Seite unserer jüdischen Freund:innen.

Helene Begrich studiert Theologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie ist studentische Mitarbeiterin am Institut Kirche und Judentum und war 2017/18 ASF-Freiwillige in einer Schule für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen in Tel Aviv.

Diese Auslegung sowie weitere Informationen finden Sie allesamt im der ASF-Predigthilfe zum Israelsonntag 2024.

Solidarisch mit den Menschen in Israel

ASF-Geschäftsführerin Jutta Weduwen im Gespräch über die Terrorangriffe vom 7. Oktober 2023

Redaktion: Wie erlebst du die Situation in Israel seit dem 7. Oktober?

Jutta Weduwen: Die Terrorangriffe der Hamas übersteigen alles, was wir bisher kannten. Israelische Zivilist:innen und Soldat:innen wurden ermordet, gequält und verschleppt, Frauen erlitten schwere sexualisierte Gewalt. Menschen sind in großer Angst um ihre Lieben, um ihre Sicherheit, um das Land. Die Raketenangriffe auf weite Teile des Landes gehen ja weiter, das schränkt das alltägliche Leben sehr ein. Wie geht es Freiwilligen und Partnerorganisationen in dieser Situation?

Unsere 21 Freiwilligen, die gerade erst in ihren Projekten angekommen waren, mussten wir nach Ausrufung des Kriegsrechtes in Absprache mit unseren Partner- organisationen schweren Herzens zurückrufen. Wir hoffen, dass einige von ihnen im September noch einmal ihren Dienst beginnen können.

Wie geht es weiter?

Wir haben in Israel schon viele Krisen und Konflikte, auch Kriege erlebt. Noch nie musste der Dienst der Freiwilligen so lange unterbrochen werden. Es ist einfach schmerzhaft, dass die Begegnung zwischen Freiwilligen und den Menschen vor Ort gerade nicht möglich ist. Auch ins Gästehaus Beit Ben-Yehuda in Jerusalem kommen derzeit keine internationalen Gruppen. Wir leben in einer verunsichernden Zeit: In vier Ländern sind gerade keine ASF-Freiwilligendienste mehr möglich: Ukraine, Russland, Belarus und nun auch Israel. Wir versuchen, zu unseren Partner*innen und Freund*innen den Kontakt zu halten und sie, soweit es möglich ist, zu unterstützen. Dabei richten sich unsere Sorge und Verbundenheit ganz besonders an die Über- lebenden der NS-Verfolgung.

Wie sieht ASF die Debatte in der deutschen Öffentlichkeit?

Dilemmata gibt. Israel muss sich selbst verteidigen und gegen die Hamas vorgehen. Das hat zugleich schwere Auswirkungen für die Zivilbevölkerung Gazas. Israel muss die Geiseln nach Hause bringen und muss zugleich im Gegenzug Terrorist*innen freilassen. Das ist doch einfach ein Drama.

Strittig ist dabei ja auch, in welchen Kontext die Verbrechen des 7. Oktober gesetzt werden?

Die Ursache dieses Krieges liegt in der antisemitischen Gewalt der Hamas. Die Zer- störung Israels findet sich unmissverständlich in ihrer Charta und die Hamas kümmert sich nicht um die Sicherheit der Palästinenser*innen oder eine friedliche Koexistenz. Sorgen macht mir, wie wenig Empathie bestimmte Kreise in Deutschland für die jüdischen Opfer der Gewalt zeigen. Die Relativierung der islamistischen Verbrechen zieht sich durch viele politische Gruppen und Verbände, immer wieder wird dabei auch Bezug auf die deutsche Vergangenheit genommen, wenn »Free Palestine from German guilt« skandiert wird. Hier setzt unsere Arbeit an. Wichtig ist es uns, Dialogräume zu öffnen und uns Antisemitismus und Rassismus entgegenzustellen. Wichtig ist es, die Lage von Israelis und Palästinenser:innen mit Empathie, Interesse und Differenziertheit zu betrachten. Wir fühlen uns allen Menschen und Gruppen verbunden, die sich unmissverständlich gegen Antisemitismus und Rassismus positionieren und sich für die Sicherheit und friedliche Selbstbestimmung Israels und der Palästinenser:innen starkmachen.

Jutta Weduwen studierte 1990–1991 in Jerusalem und ist seit 2012 ASF-Geschäftsführerin.

Quelle: ASF-Predigthilfe Israelsonntag 2024 S. 32/33

JÜDISCHES LEBEN SCHÜTZEN Kampagne für Kirchengemeinden und Initiativen

Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) hat nach den Terroranschlägen vom 7. Oktober und der Welle antisemitischer Übergriffe eine Kampagne entwickelt, um sichtbar die Solidarität mit Jüdinnen/Juden zu bekunden und für Antisemitismus zu sensibilisieren.

Die Kampagne bietet Druckvorlagen sowie Materialien wie Plakate und Buttons zur Bestellung an. Mit einer Wort-Bild-Marke können Materialien oder Share Pics für Social Media auch selbst gestaltet werden.

Kampagne der EKBO gegen Antisemitismus

Latenter Antisemitismus

Seit vielen Jahren gibt es in Deutschland einen konstanten, latenten Antisemitismus bei 20 – 25 Prozent der Bevölkerung. Das hat die neuere Antisemitismusforschung durch Umfragen bestätigt. Aus diesem Potential entsteht im Extremfall Gewalt gegen jüdische Menschen und Einrichtungen bis hin zu tödlichen Anschlägen und Amokläufen. In der DDR war der latent vorhandene Antisemitismus durch den systemverordneten Antifaschismus überdeckt, gleichwohl vorhanden und als Israelfeindschaft auch sichtbar. Was antisemitische Vorurteile im alltäglichen Leben bedeuten, veranschaulicht das Projekt "Jeder Vierte" der Axel-Springer-Akademie.

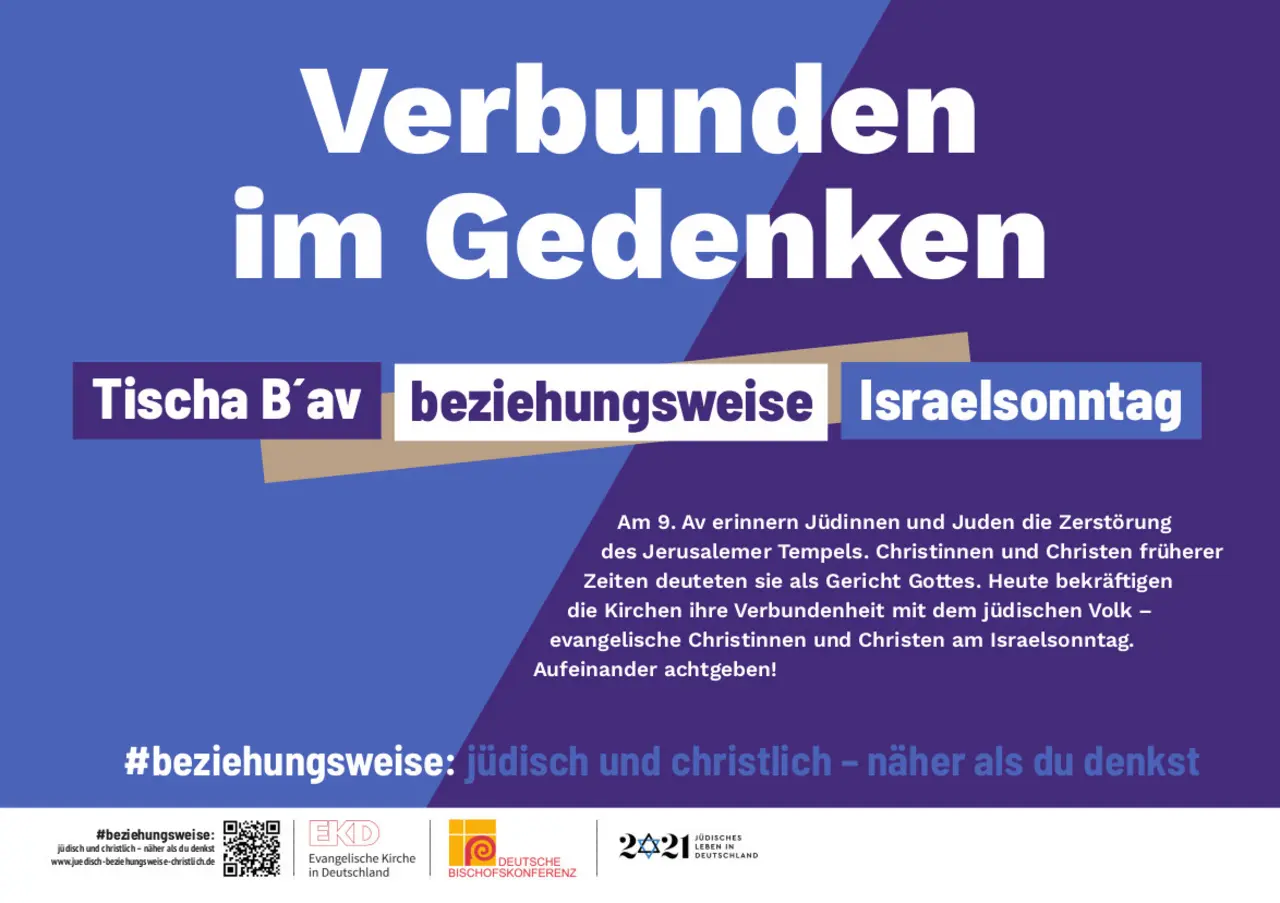

Wir erinnern uns an die Kampagne #beziehungsweise

... an 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland

Tischa B’av | Kurzfassung

Tischa B’av beziehungsweise Israelsonntag

Eine jüdische Stimme

„Wenn ich dein vergesse, Jerusalem, soll meine rechte Hand verdorren, meine Zunge soll am Gaumen kleben, wenn ich deiner nicht gedenke.“

Diese Worte des 137. Psalms widerspiegeln die Bedeutung der Zionsstadt für Israel. Hier stand der Tempel, in dem Gottes Gegenwart unmittelbar spürbar war, die Stadt war religiöses und politisches Zentrum. Doch mit der Zerstörung von Heiligtum und Stadt durch die Römer im Jahr 70 n. war Israel seiner Mitte beraubt, das Volk wurde auf Jahrhunderte ins Exil getrieben. An diese Katastrophe erinnert Tischah BeAw, der Trauertag, der mit Fasten und Trauergesängen verbracht wird. Das Rezitieren biblischen Klagelieder vergegenwärtigt den Verlust. Doch das Judentum verharrte nicht in der Zerstörung. Jerusalem blieb als Fokus präsent, indem die Gebete dorthin ausgerichtet werden, in Feier- und Fastentagen wie auch bei traurigen wie freudigen Anlässen der Stadt gedacht wird. Aber jüdisches Leben ging weiter und kehrte nach Jerusalem zurück. Bis heute eint Menschen weltweit die Hoffnung auf Zion als Ort, wo „Liebe und Wahrheit sich begegnen, Gerechtigkeit und Frieden sich küssen“ (Ps 85, 11). – Rabbinerin Dr.in Ulrike Offenberg, Rabbinerin der Jüdischen Gemeinde Hameln

Tischa B’av | Langfassung

Tischa B’av beziehungsweise Israelsonntag

Eine jüdische Stimme

Eine Legende erzählt von einer Kutschfahrt Napoleons durch die Straßen von Paris. Als er an einer Synagoge vorbeikam, drang lautes Klagen und Weinen an sein Ohr. Er schickte Leute aus seiner Entourage, um in Erfahrung zu bringen, was geschehen sei. Sie kehrten mit der Antwort zurück: „Die Juden weinen über die Zerstörung ihres Tempels“. Napoleon war sehr erstaunt: „Welcher Tempel wurde zerstört? Wer war das? Warum hat man mir darüber nicht berichtet?“. Aber es stellte sich heraus, dass es um den Tempel in Jerusalem ging, und dessen Zerstörung schon viele Jahrhunderte zurücklag.

Ob die Geschichte sich so zugetragen, ist fraglich. Aber es ist zutreffend, dass sich bis heute Juden und Jüdinnen überall auf der Welt am 9. Tag des Monats Aw in den Synagogen versammeln und Klagegesänge anstimmen. An diesem Tag, dem Tischah BeAw, wird die Zerstörung des Ersten Tempels in Jerusalem durch die Babylonier im Jahr 586 v. als auch des Zweiten Tempels durch die Römer im Jahr 70 n. und die folgende Vertreibung des jüdischen Volkes ins Exil (Galut) betrauert.

Tischah BeAw wird auch das „Schwarze Fasten“ genannt. Die Synagogen sind nur spärlich beleuchtet, Schmuck wie die Vorhänge vor dem Aron HaKodesch oder auf der Bimah ist entfernt, die Gemeinde sitzt auf dem Boden oder auf niedrigen Bänken und liest Klagegesänge. Es ist ein ähnlich strenger Fastentag wie Jom Kippur, von Abend bis zum folgenden Abend isst und trinkt man nichts. Durch die Lesung des biblischen Buchs der Klagelieder werden die Geschehnisse um die Zerstörung Jerusalems und des Tempels vergegenwärtigt. In dramatischen Schilderungen beschreiben diese Texte das Unglück der Stadt, die ihre Kinder verloren hat. Diese wurden ins Exil weggeführt, geschlagen, bespuckt und getötet; Grausamkeit und Hunger herrschen in Zion, das Heiligtum in seiner Mitte ist zerstört. Wohl und Wehe der Stadt war seit jeher Spiegel der Beziehungen zwischen Gott und Israel. In guten Zeiten ist Jerusalem die „Stadt auf dem Berge“, von der die Torah, das Wort Gottes, ausgeht. Der Tempel wurde als „Fußschemel Gottes“ bezeichnet, der Rauch der Brandopfer stieg senkrecht nach oben zu Gott, hier ist das „Tor des Himmels“.

Für das Judentum war Jerusalem seit jeher der Mittelpunkt der Welt. Der Tradition zufolge wurde der Tempel auf demselben Gründungsstein errichtet, auf dem die ganze Schöpfung ruht – „von Zion aus wurde die Welt erschaffen“, so drückt es der Babylonische Talmud (Joma 54 b) aus. Und seit 3.000 Jahren steht Jerusalem im Zentrum jüdischen Lebens und Betens:

„Wer in der Diaspora betet, richte sein Herz auf das Land Israel, wie es heißt: ‚Und sie beten zu dir nach ihrem Land hin’. Wer innerhalb des Landes Israel betet, richte sein Herz auf Jerusalem, wie es heißt (1 Kön 8, 44-45): ‚Und sie werden beten nach der Stadt hin, die du erwählst, und dem Hause, das deinem erbaut. So höre im Himmel ihr Gebet und ihr Flehen, und tue was ihnen not ist’.“ (Babylonischer Talmud, Berachot 30a)

Nach der Zerstörung des Ersten Tempels und mit Ende des Babylonischen Exils war es immerhin möglich, das Heiligtum wieder zu errichten, Stadt und Land zu bevölkern und Jerusalem erneut zum religiösen und politischen Zentrum Israels zu machen. Aber nach der Katastrophe des Jahres 70, als die Römer den Aufstand der Juden niederschlugen und den Zweiten Tempel völlig zerstörten, hielt dieser Zustand an und wurde zementiert durch die Errichtung erst römischer, dann christlicher und später muslimischer Heiligtümer auf dem Tempelberg. Was nun? Sollte man Jerusalem ganz aufgeben? Wohin würde man sich dann im Gebet wenden? Die rabbinische Literatur dokumentiert den Verlust, den Schmerz, die Ratlosigkeit und die verschiedenen Versuche, mit dem Fehlen dieser Mitte umzugehen. Die Rabbiner entschieden, Jerusalem als ideelles Zentrum beizubehalten, ohne dass die Stadt selbst zugänglich oder als Ort des Gottesdienstes operabel war. Auf diese Weise blieb der Fokus auf die Stadt und ihr Heiligtum erhalten und formte fortan jüdische Frömmigkeit und jüdischen Lebensvollzug. Die Synagoge wurde zum „Kleinen Heiligtum“, an die Stelle der Opfer im Tempel traten die Gebete („die Stiere unserer Lippen“, Hos 14, 3), zum Mittelpunkt des Gottesdienstes wurde die Torahlesung. Der Zyklus der Prophetenlesungen hält die Erinnerung an das verlorene Heiligtum wach. Und auch im Kalender ist Jerusalem ständig präsent. Die Feiertage Pessach, Schawuot und Sukkot sind Feste der Wallfahrt nach Jerusalem, Chanukka feiert die Wiedereinweihung des Tempels nach dem Makkabäeraufstand, vier von fünf Fastentagen erinnern an den „Churban“, wie die Zerstörung von Stadt und Heiligtum auf Hebräisch bezeichnet wird. Besonders intensiv ist der Tischah BeAw mit seinem 25-stündigen Fasten, den Trauergesängen und der Rezitation der Klagelieder Jeremiae.

Neben diese kollektive Praxis von Feier-, Fasten- und Gedenktagen treten die mit Jerusalem verbundenen Riten des individuellen Lebenszyklus. Bei der Eheschließung unter der Chuppah wird ein Glas zertreten, dessen Scherben die Trauer um den zerstörten Tempel symbolisieren sollen. Nach einer Beerdigung wird den Hinterbliebenen mit den Worten kondoliert: „Möge dich der Ewige trösten inmitten der um Zion und Jerusalem Trauernden“. Manche lassen nach wie vor ein kleines Wandstück ihres Hauses ungestrichen, in vielen Wohnungen hängt ein „Misrach“, der die Richtung nach Jerusalem angibt. Das Gebet für den Aufbau der Stadt Jerusalem und die Wiederherstellung des Tempeldienstes ist nicht nur drei Mal täglich Bestandteil des Achtzehn-Bitten-Gebets, sondern ebenso des Tischgebets nach jeder Mahlzeit. Beim Sederabend zu Pessach und beim Ausgang von Jom Kippur wird der Hoffnung Ausdruck gegeben, diesen Festtag nächstes Jahr im wiederaufgebauten Jerusalem zu feiern.

Die Geschichte und die Idee von Jerusalem als religiös-geographischem Mittelpunkt des Judentums war über die Jahrtausende des Exils hin so wirkmächtig, dass sie auch in ihrer säkularisierten Form eine enorme Mobilisierungskraft aufwies. Der in der Ukraine geborene israelische Schriftsteller Schmu’el Josef Agnon sagte in seiner Dankrede für den Literatur-Nobelpreis 1966: „Auf Grund der historischen Katastrophe, dass der römische Herrscher Titus Jerusalem zerstörte und das Volk Israel ins Exil trieb, kam ich in einer Stadt in der Galut [im Exil] zur Welt, aber gleichzeitig habe ich mich immer als jemand verstanden, der in Jerusalem geboren wurde“.

Damit brachte er zum Ausdruck, wie sehr sich Juden und Jüdinnen über die Jahrtausende hinweg eine tiefe Verbundenheit mit Jerusalem bewahrten – bis dahin, dass sich die moderne jüdische Nationalbewegung nach der Zionsstadt benannte. Die Trauer um die Zerstörung der Stadt Jerusalem und des Heiligtums durch die Babylonier und später erneut durch die Römer ist in der jüdischen Geschichte zu einer Art Phantomschmerz geworden, ähnlich einer amputierten Gliedmaße, die nicht mehr vorhanden ist, deren Schmerz aber noch zu spüren ist, weil die Nervenverbindungen zum Gehirn noch bestehen. Daneben hat die jüdische Tradition den Tischah BeAw als Gedenktag für weitere tragische Ereignisse in der Geschichte des Volkes Israel verankert: Zum Beispiel die Niederschlagung des Bar-Kochba-Aufstandes im Jahr 135 mit hunderttausenden toten oder in die Sklaverei deportierten Jüdinnen und Juden. Oder die Vertreibung der Juden aus England im Jahr 1290 und aus Spanien im Jahr 1492. Auch die Brandstiftung in der Synagoge von Exeter/Großbritannien am 9. Aw des Jahres 2019 verdeutlicht, dass antisemitische Verfolgungen bis in die Gegenwart reichen. Über die Jahrhunderte hinweg ist die Liturgie des Tischah BeAw immer wieder um neue Texte und Lieder erweitert worden, die an historische Katastrophen nach der Tempelzerstörung erinnern. In vielen Synagogen ist es heute auch üblich, an die Schoah zu erinnern. Wenngleich Tischah BeAw noch immer in Trauer verbracht wird, als wäre Zerstörung das letzte Wort der Geschichte gewesen, so ist doch an den übrigen Tagen des Jahres das Bewusstsein gegenwärtig, dass Jerusalem wieder zu neuem Leben erwacht ist. Die Stadt ist kein menschenleerer Trümmerhaufen mehr, und trotz aller politischen und sozialen Probleme scheint die Vision des Propheten Sacharja verwirklicht, in der es heißt (Sach 8, 4-5):

„Wiederum werden Greise und Greisinnen in den Straßen Jerusalem sitzen, jeglicher seinen Stock in der Hand vor Fülle an Jahren. Und die Straßen der Stadt werden voll sein von Jungen und Mädchen, die in ihren Straßen spielen.“ – Rabbinerin Dr.in Ulrike Offenberg, Rabbinerin der Jüdischen Gemeinde Hameln

Israelsonntag | Kurzfassung

Israelsonntag beziehungsweise Tischa B’av

Eine christliche Stimme

Die Geschichte des „Israelsonntags“ ist wie ein Spiegel und zeigt, wie evangelische Christinnen und Christen jüdische Geschichte und Gegenwart wahrgenommen haben. Am 10. Sonntag nach dem Trinitatisfest – im zeitlichen Umfeld des jüdischen Gedenktags Tischa B’av – wurde seit dem Hochmittelalter in christlichen Gottesdiensten ein Abschnitt aus dem Lukasevangelium gelesen, in dem Jesus über Jerusalem weint und die Zerstörung der Stadt ankündigt (Lk 19,41–48). In der Reformation gewann dieser Tag als „Gedenktag der Zerstörung Jerusalems“ an Bedeutung. Viel zu häufig wurde Lk 19 dabei als Hinweis auf die vermeintliche ‚Verwerfung‘ des jüdischen Volkes verstanden, weil es Jesus nicht als Messias erkannt habe. Einige wenige Gemeinden feierten aber auch Klagegottesdienste und brachten eigene Not im Lichte der „Zerstörung Jerusalems“ vor Gott. Erst durch den jüdisch-christlichen Dialog wurde der Israelsonntag zu einem Tag der Freude über die bleibende Erwählung von Jüdinnen und Juden und der Entdeckung dessen, was Juden und Christen verbindet. Davon erzählt das neue Evangelium des Tages (Mk 12,28–34), das auch in der katholischen Leseordnung begegnet. So bedeutet der Tag die Chance zu einem Gedenken, das in eine gemeinsame Zukunft weist und alter wie neuer Judenfeindschaft entschieden entgegentritt. – Alexander Deeg, evangelischer Theologe und Professor für Praktische Theologie an der Universität Leipzig.

Israelsonntag | Langfassung

Israelsonntag beziehungsweise Tischa B’av

Eine christliche Stimme

Gedenken geschieht aus verschiedensten Gründen und entfaltet unterschiedliche Wirkungen. Die Geschichte des inzwischen so genannten „Israelsonntags“ ist wie ein Spiegel, in dem sich zeigt, wie unterschiedlich christliche Gemeinden der jüdischen Geschichte gedacht haben und was das Gedenken für das Verhältnis von Christen und Juden bedeutete und bedeutet. Im Judentum erinnert der neunte Tag im sommerlichen Monat Av an die Zerstörung des ersten und des zweiten Tempels in Jerusalem und an weitere Katastrophen in der jüdischen Geschichte. Seit dem 11. Jahrhundert ist belegt, dass am 10. Sonntag nach dem Trinitatisfest und damit im zeitlichen Umfeld des jüdischen Gedenktags in Mess-Gottesdiensten das Evangelium vom Weinen Jesu über Jerusalem gelesen wurde (Lk 19,41–48). Aber erst in der Reformationszeit wurde daraus ein ‚Israelsonntag‘ mit eigener Bedeutung. Dafür ist vor allem die vom Wittenberger Pfarrer und Reformator Johannes Bugenhagen (1485–1558) 1534 zusammengestellte „Historie von der Zerstörung Jerusalems“ verantwortlich. Bugenhagen ließ den Text als Anhang an seine Zusammenfassung der Passionsgeschichte (Passionsharmonie) drucken. Die Passionsharmonie sollte am Karfreitag gelesen werden, der Bericht von der Zerstörung Jerusalems am 10. Sonntag nach Trinitatis. Grob lassen sich in der Geschichte drei Linien der Deutung der „Zerstörung Jerusalems“ nachweisen: (1) In der für das christliche Verhältnis zu Jüdinnen und Juden problematischsten Interpretation zeigen Christenmenschen selbstgewiss und hochmütig auf das vermeintlich gescheiterte Gottesvolk Israel, das Jesus nicht als seinen Messias erkannt habe und deshalb von Gott gestraft worden sei. Gedenken an die Zerstörung Jerusalems stabilisiert in dieser Deutung christliche Identität durch die Abwertung des Judentums. So ist es in der mittelalterlichen Kunst immer wieder in den Skulpturen zu sehen, die Synagoga und Ecclesia zeigen. Am 10. Sonntag nach Trinitatis wurde in christlichen Kirchen durch die Jahrhunderte auf der Linie dieser Deutung gepredigt und christlicher Antijudaismus verstärkt. (2) Ebenfalls problematisch ist die Interpretation, nach der sich Israels Schicksal als Warnung für die Christenheit verstehen lasse. Immerhin wird das Gedenken hier nicht zur Selbstbestätigung missbraucht, sondern als kritische Anfrage an das eigene Glauben und Leben verstanden. In der Reformationszeit, die viele als Zeit besonderer göttlicher Heimsuchung sahen, finden sich zahlreiche Predigten, in denen Christinnen und Christen aufgefordert werden, sich nicht so zu verhalten wie einst ‚die Juden‘, sondern das Handeln Gottes zu erkennen. Auch in dieser Deutung bleibt der Blick auf das vermeintliche Versagen des Judentums gerichtet, dem nach der Zerstörung des Jerusalemer Tempels im Jahr 70 keine positive Bedeutung mehr zugewiesen wird. (3) Eine andere Interpretation ergab und ergibt sich dort, wo Christenmenschen erkennen, dass Jesus über Jerusalem weint (was von Jesus im gesamten Neuen Testament nur in Lk 19,41 berichtet wird). Die Trauer Jesu über die Zerstörung der Stadt kann für Christinnen und Christen die Aufforderung bedeuten, mit Jüdinnen und Juden über Jerusalem zu klagen und für Jerusalem zu beten (vgl. Ps 122). In einigen wenigen evangelischen Gemeinden wurden am 10. Sonntag nach Trinitatis besondere Klage- und Bittgottesdienste gefeiert, die eigene Not im Licht der Zerstörung Jerusalems vor Gott erinnerten. Nur in dieser Deutung entfaltet das Gedenken an die Zerstörung Jerusalems keine problematische Wirkung, sondern kann in christlich-jüdische Solidarität führen. Dann stehen sich nicht gescheiterte Synagoga und triumphierende Ecclesia gegenüber, sondern – im Bild gesprochen – sitzen beide klagend, fragend, nach Gott suchend und für Jerusalem bittend nebeneinander. Seit den frühen 1960er Jahren wurde der 10. Sonntag nach Trinitatis in den evangelischen Kirchen in Deutschland „Israelsonntag“ genannt. Unter anderem „Aktion Sühnezeichen – Friedensdienste“ legte Materialien für Predigt und Liturgie vor. Im jüdisch-christlichen Dialog, der nach dem Zweiten Weltkrieg in der katholischen wie in den evangelischen Kirchen geführt wurde, wurde die Einsicht bedeutsam, dass Christinnen und Christen nur mit Israel Anteil haben an Gottes Geschichte der Erwählung und Verheißung (vgl. Röm 15,8–12). Kirche wäre ohne das bleibend (!) erwählte Gottesvolk Israel undenkbar. Anstatt christliche Identität in der Abgrenzung von Israel zu suchen, wurde neu erkannt, dass diese nur mit Israel gefunden werden kann und dass es daher zentral darum geht, immer wieder zu entdecken, was Kirche und Israel verbindet. Aus diesem Grund wurden mit Einführung des neuen „Evangelischen Gottesdienstbuchs“ 1999 zwei Evangelientexte für den 10. Sonntag nach Trinitatis wahlweise vorgeschlagen: Neben der traditionellen Perikope aus Lk 19 war das Mk 12,28–34: Im Gespräch mit einem Schriftgelehrten bestimmt Jesus die Gottes- und Nächstenliebe als Mitte der Gebote. Der Schriftgelehrte stimmt ausdrücklich zu, und Jesus bestätigt die Nähe der beiden. In diesem Abschnitt leuchtet ein neues Miteinander auf: Synagoga und Ecclesia begegnen sich dialogisch. Sie sind verbunden durch den Glauben an den einen Gott und die Einsicht in die Bedeutung der Gebote Gottes als Lebensraum zur „Bewahrung der Freiheit“ (Frank Crüsemann). In der katholischen Kirche hatte der 10. Sonntag nach Trinitatis nie die Bedeutung, die er seit der Reformation in evangelischen Gemeinden erhielt. In der nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil erarbeiteten und 1969 vorgelegten neuen katholischen Leseordnung erscheint Lk 19,41–48 nicht mehr als Lesungstext für eine Messe an einem Sonn- oder Feiertag. Im Lesejahr A wird am 19. Sonntag im Jahreskreis, der dem 10. Sonntag nach Trinitatis entspricht, Röm 9,1–5 gelesen. Die paulinischen Aussagen über das, was Israel von Gott bleibend gegeben ist, bieten die Möglichkeit, den Israelsonntag in der katholischen Liturgie aufzugreifen. Das gilt auch für den 31. Sonntag im Jahreskreis, in dem Mk 12,28–34 als Evangelium im Lesejahr B gelesen wird. Darüber hinaus begehen katholische Christinnen und Christen in einigen Ländern am 17. Januar den „Tag des Judentums“ – bewusst einen Tag vor Beginn der weltweiten Gebetswoche für die Einheit der Christen, um so die grundlegende Bedeutung der Verbindung mit dem Judentum Ausdruck zu verleihen. Bei der Revision der Ordnung der Lese- und Predigttexte in den evangelischen Kirchen in Deutschland, die im Jahr 2018 abgeschlossen wurde, sind zwei Möglichkeiten der Gestaltung vorgesehen: (1) Der Israelsonntag, 10. Sonntag nach Trinitatis, sollte in der Regel als Tag der Feier des Miteinanders von „Kirche und Israel“ begangen werden. Mit der Evangelienlesung Mk 12,28–34 steht dann die Freude über das im Mittelpunkt, was Christen und Juden verbindet. Die liturgische Farbe an diesem Tag ist grün. (2) Der Israelsonntag kann aber auch als „Gedenktag der Zerstörung Jerusalems“ gefeiert werden. Die liturgische Farbe ist dann wie in der Passions- und Adventszeit violett – die Farbe der Buße und der Klage. Als Evangelium wird – die alte Tradition aufnehmend – Lk 19,41–48 gelesen und es geht um bußfertiges Gedenken an die Rolle, die Christinnen und Christen bei der Beförderung von christlichem Antijudaismus und neuzeitlichem Antisemitismus spielten. In beiden Fällen bietet der Israelsonntag die Chance zu einem Gedenken, das in eine gemeinsame Zukunft weist, jedem alten und neuen Antijudaismus und Antisemitismus entgegentritt und hoffentlich immer wieder zu zahlreichen gemeinsamen Aktionen motiviert. Zum Gedenken gehört die Buße, die Übernahme von Verantwortung, aber auch bereits jetzt die Feier der Verheißungen Gottes, die zuerst Israel gelten und nur mit Israel auch der Kirche: „Freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk“ (Dtn 32,43; Röm 15,10). Literaturhinweis: Irene Mildenberger, Der Israelsonntag. Gedenktag der Zerstörung Jerusalems. Untersuchungen zu seiner homiletischen und liturgischen Gestaltung in der evangelischen Tradition, SKI 22, Berlin 2004. – Alexander Deeg, evangelischer Theologe und Professor für Praktische Theologie an der Universität Leipzig.

Näher als du denkst | Quelle

Die ökumenisch verantwortete Kampagne „#beziehungsweise –jüdisch und christlich: näher als du denkst“ möchte dazu anregen, die enge Verbundenheit des Christentums mit dem Judentum wahrzunehmen. Auch und gerade im Blick auf die Feste wird die Verwurzelung des Christentums im Judentum deutlich. Mit dem Stichwort „beziehungsweise“ soll der Blick auf die aktuell gelebte jüdische Praxis in ihrer vielfältigen Ausprägung gelenkt werden. Die Kampagne war ein Beitrag zum Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland [2021/2022].

Die jüdischen wie christlichen Festkreise bieten stets eine gute Gelegenheit zum Gespräch, für einen Gottesdienst, für den Schulunterricht, für die Ausstellung. Ziel der ökumenischen Kampagne #beziehungsweise bleibt es, Impulse zur Förderung des jüdisch-christlichen Miteinanders zu geben, Vorurteile gegenüber dem Judentum abzubauen, zur Wahrnehmung des gelebten jüdischen Glaubens und der Vielfalt jüdischen Lebens in Deutschlands anzuregen und so dem zunehmenden Antisemitismus entgegenzuwirken. Wir bleiben aktuell!

Rabbinerin: Jüdinnen und Juden sind verunsichert

[21.07.2024] Sven Kriszio in Evangelische Zeitung

Angesichts vieler antisemitisch motivierter Straftaten brauchen Jüdinnen und Juden Solidarität. Der Israelsonntag ist so eine Gelegenheit.

„Was für eine Gesellschaft sind wir, wenn Jüdinnen und Juden aus Furcht vor Antisemitismus ihre Identität verschweigen“, fragt Pastorin Ursula Rudnick. Von vielen befreundeten Jüdinnen und Juden höre sie, dass sie sich nicht mehr zu erkennen geben, so groß sei ihre Sorge um ihre physische Unversehrtheit. „Ihre Wahrnehmung der Welt hat sich dramatisch verändert“, so die Pastorin, die als Referentin für Kirche und Judentum in der hannoverschen Landeskirche tätig ist. Nicht nur sie ist besorgt.

Auch Ulrike Offenberg, Rabbinerin der liberalen jüdischen Gemeinde in Hameln, spricht von einer verbreiteten Verunsicherung unter Jüdinnen und Juden in Deutschland seit dem Überfall der Hamas auf Israel. „Die Erde hat gebebt. Alles, was als sicher galt, was Halt gab, ist seitdem erschüttert“, so die Rabbinerin. „Wir bewegen uns von einer als selbstverständlich angenommenen Zugehörigkeit weg.“ Ältere Glaubensgeschwister seien retraumatisiert. Auch die Enkelgeneration, die den Holocaust nur vom Hörensagen kenne, fühle sich bedroht, berichtet Offenberg, die vor Kurzem für ihren Einsatz im jüdisch-christlichen Dialog mit dem „Blickwechselpreis 2024“ geehrt wurde. „Es tut weh zu erleben, welche Feindseligkeit sich entlädt.“

Zahl der antisemitisch motivierten Straftaten um 60 Prozent gestiegen

Eine Zahl bestätigt den Ernst der Lage. So habe es im Bereich Antisemitismus im vergangenen Jahr 60 Prozent mehr Straftaten gegeben, sagt Gerhard Wegner, Landesbeauftragter gegen Antisemitismus und für den Schutz jüdischen Lebens. „Darunter sind so fürchterliche Sachen wie der Anschlag auf die Oldenburger Synagoge.“

Die jüdische Gemeinde in Hameln, die von der Polizei bewacht wird, mache angesichts der Entwicklung Gesprächsangebote vor den Gottesdiensten oder per Zoom, berichtet Offenberg. „Viele wollen ihre Verzweiflung ausdrücken und über ihre Angst sprechen.“ Die Synagogen seien daher zu einem wichtigen Treffpunkt geworden. „Hier erleben Jüdinnen und Juden eine schützende Gemeinschaft.“

Kontakte aus dem Christlich-jüdischen Dialog helfen jetzt

Die Sorge ist groß, dass der Antisemitismus noch weiter zunimmt. Doch es gibt kleine Lichtblicke: Für den Herbst kündigte der Antisemitismus-Beauftragte eine landesweite Kampagne an. Und in der vergangenen Woche fand erstmals der „Tag der Solidarität mit Jüdinnen und Juden“ in Niedersachsen statt. Erfreulich sei auch, dass sich die Beziehungen aus dem christlich-jüdischen Dialog als sehr tragfähig erwiesen hätten, betont die Rabbinerin. Pastorin Rudnick hofft, dass auch der Israelsonntag, den die evangelischen Gemeinden am 4. August feiern, zu mehr Solidarität mit Jüdinnen und Juden beiträgt.