Ab 1. Oktober 2025: Betty-Katz-Straße statt Treitschkestraße

Heinrich von Treitschke (1834-1896) kämpfte gegen Demokratie und Meinungsfreiheit, von ihm stammt der Satz „die Juden sind unser Unglück" – aber seit 1906 war eine Straße in Steglitz nach ihm benannt. Nach 25 Jahren Umbenennungsdebatte kommt Treitschke jetzt weg, für ihn zieht am 1. Oktober 2025 Betty Katz ein – sie war Direktorin des jüdischen Blindenheims in der Steglitzer Wrangelstraße (wo auch zur Erinnerung an sie ein Stolperstein liegt) und wurde von Treitschkes geistigen Nachfahren in Theresienstadt ermordet (Bekanntmachung im aktuellen Amtsblatt, S. 1579). [Entnommen dem Tagesspiegel Checkpoint vom 10. Juni 2025]

Der lange Prozess hat ein Ende gefunden!

Im Kulturauschuss der BVV Steglitz-Zehlendorf wurde am 8. Januar 2025 gegen die Stimmen der CDU beschlossen, dass nunmehr die Treitschkestraße in Betty-Katz-Straße umbenannt wird. Wir zeigen hier den langen Weg der Umbenennung auf.

Betty-Katz-Straße statt Treitschkestraße

Namen & Neues | Tagesspiegel Bezirk Steglitz-Zehlendorf

„Die Bundeshauptstadt sollte keinen Wegbereiter des Judenhasses ehren“: Ausschuss beschließt neuen Namen für Treitschkestraße zum zweiten Mal

Veröffentlicht am 09.01.2025 von Boris Buchholz | Für uns freigegeben. Vielen Dank!

Es ist kurios: Am Mittwochabend beschloss der Ausschuss für Bildung und Kultur der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Steglitz-Zehlendorf bereits zum zweiten Mal, die Treitschkestraße an der Schloßstraße in Betty-Katz-Straße umzubenennen. Hatte sich die CDU im November noch der Abstimmung komplett verweigert (Boris Buchholz berichtete hier), stimmte sie jetzt gegen den Antrag – er wurde mit der Mehrheit von Grünen, SPD und FDP ein zweites Mal angenommen.

Zum Hintergrund der Umbenennung

Weiter im Artikel ...

Bereits im Dezember 2022 beschloss das Lokalparlament gegen die Stimmen von CDU und AfD, dass die Treitschkestraße umbenannt wird. Im aktuellen Antrag ging es nur noch um den neuen Namen: Betty Katz, die Direktorin des Jüdischen Blindenheims in Steglitz. Sie wurde 1944 in Theresienstadt ermordet und sei eine würdige Namensgeberin, befand der Kulturausschuss vor sechs Wochen.

Statt über den neuen Straßennamen in der Dezember-BVV abzustimmen, setzte die CDU jedoch die Rücküberweisung durch – vom Kulturausschuss in den Kulturausschuss. Jetzt geht der doppelt beschlossene Ausschuss-Antrag wieder zurück in das Bezirksparlament. In der BVV-Sitzung am 22. Januar steht der neue Straßenname nun zur finalen Beschlussfassung auf der Tagesordnung.

Nach der Abstimmung am gestrigen Abend sagte Sigmount Königsberg, der Antisemitismusbeauftragte der Jüdischen Gemeinde zu Berlin: „Treitschkes Satz ‘Die Juden sind unser Unglück‘ legitimiert im Endeffekt die Shoah, und aus diesem Grund hat der Ausschuss die richtige Empfehlung abgegeben, den Urheber dieses Satzes nicht mehr zu ehren und die Straße umzubenennen.“

Bundesweite Aufmerksamkeit. Ebenso wie Sigmount Königsberg hatte der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, an der Sitzung im Rathaus Zehlendorf teilgenommen. „Es steht außer Frage, dass die Bundeshauptstadt einen Wegbereiter des Judenhasses nicht mit einer eigenen Straße ehren sollte“, sagte er vor den Ausschussmitgliedern und knapp 100 Gästen. Die Namensgebung nach einem „glühenden Antisemiten“ und „geistigen Brandstifter“ habe eine Bedeutung, die weit über Berlin hinausgehe.

Der Aussage des CDU-Fraktionsvorsitzenden Torsten Hippe in der Dezember-BVV, „das jüdische Leben in Deutschland wird nicht von einem Straßennamen eines vor ungefähr 120 Jahren verstorbenen Historikers bedroht„, trat der Vertreter der Bundesregierung klar entgegen: Bis heute habe Treitschkes Hetze, die Juden seien Fremdkörper und anders als andere, nicht-jüdische Menschen, eine „Fernwirkung“. „Auch heutige Antisemiten berufen sich darauf, dass Juden anders sind und nicht zu uns passen.“ Und weiter: „Der Straßenname führt zur Legitimierung des Antisemitismus in der heutigen Zeit.“ Das Ansehen Berlins werde durch die Namensgebung international befleckt.

„Wie kann es sein, dass die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland einen Mann ehrt, dessen Name mit der Ermordung von sechs Millionen Juden verbunden ist?“, fragte Sigmount Königsberg die Mitglieder des Ausschusses. Treitschkes Satz, „die Juden sind unser Unglück“, sei bis heute allgegenwärtig: Auch die Terrorgruppe Hamas benutze ihn – abgewandelt in „Israel ist unser Unglück“. Er richtete seine Worte auch an die vielen im Bürgersaal versammelten Anwohnerinnen und Anwohner. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand in einer Die-Juden-sind-unser-Unglück-Straße wohnen möchte.“

Warum sich die CDU dennoch weiter vehement gegen die Umbenennung der Straße wehre, was im Dezember in einem Brief der Abgeordneten Claudia Wein stand – und wie das mit der Anwohnerbefragung lief, lesen Sie hier.

01/2025 :: asf zeichen | Ein Antisemit weniger auf Berliner Straßenschildern

Mit der Umbenennung in Betty-Katz-Straße endet der jahrzehntelange Streit um die Berliner Treitschkestraße

ASF-Geschichte von Johannes Zerger

In politischen Auseinandersetzungen braucht es oft einen langen Atem. Dass ein lokalpolitischer Streit allerdings fast drei Jahrzehnte andauert, ist eher ungewöhnlich. Umso erfreulicher, dass der langwierige Kampf für die Umbenennung einer Straße in Berlin-Steglitz nun endlich von Erfolg gekrönt ist – auch ASF hatte daran immer wieder Anteil. Nach mehr als einem Vierteljahrhundert kontroverser Debatten beschloss die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Steglitz-Zehlendorf im Januar 2025, die bisherige Treitschkestraße in Betty-Katz-Straße umzubenennen. Geehrt wird damit die Direktorin des einstigen Jüdischen Blindenheims in Steglitz, die 1944 in Theresienstadt ermordet wurde.

Auch wenn sich Kurt Scharf als Namensgeber nicht durchsetzen ließ. Die Umbenennung der Treitschkestraße in Betty-Katz-Straße ist ein (lokal-)historischer Erfolg, für alle, die sich – mit dem nötigen langen Atem – gegen Antisemitismus und für eine welto fene und demokratische Gesellschaft im Kleinen wie im Großen einsetzen. Es ist gut, dass hier künftig an Betty Katz erinnert wird.

Lesen Sie weiter … in der ASF-Schrift Zeitzeichen vom Frühjahr 2025 | PDF-Download (5,4 MB) Artikel steht auf Seite 42.

09.01.2025 :: Kommentar zur Treitschkestraße

Von Sackgassen und Fehleinschätzungen | Boris Buchholz

Die CDU in Steglitz-Zehlendorf hat es geschafft, sich ohne Not und gegen die Überzeugung der großen Mehrheit in Kreisverband und Fraktion in eine Sackgasse zu manövrieren. Die Sackgasse hat einen Namen – Treitschkestraße. Obwohl die Umbenennung seit zwei Jahren beschlossene Sache ist, dreht sich die CDU-Fraktion um Torsten Hippe im Wendekreis der kleinen Straße wild um sich selbst und stampft wütend und hilflos mit dem Fuß auf.

Die CDU-Fraktion wollte die Treitschkestraße stets beibehalten, was immer schon so gewesen sei, solle auch so bleiben. An der Debatte um einen neuen Namen beteiligten sich die Christdemokraten nicht, sie sticheln und stacheln dafür und bemühen statt der inhaltlichen Auseinandersetzung die Geschäftsordnung.

Dass durch den Straßennamen nach Meinung von Felix Klein, Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, das Ansehen Berlins Schaden nimmt – geschenkt. Dass ein glühender Antisemit und Schöpfer des Nazi-Satzes „Die Juden sind unser Unglück“ per Straßenschild geehrt wird – nicht so schlimm. Die Steglitzer CDU-Abgeordnete Claudia Wein verharmlost den Antisemiten gar, nennt seine Rolle „umstritten“ – was sie nicht ist.

Die Idee der CDU, den Antrag der Ampel-Zählgemeinschaft noch einmal zurück in den bezirklichen Kulturausschuss zu schicken und so der Anwohnerschaft Gelegenheit zum Protest zu geben, erwies sich als Bumerang. Zum einen sprachen sich am Mittwoch weit mehr Nachbarinnen und Nachbarn für die Betty-Katz-Straße aus als dagegen. Und zum anderen sorgten die starken Redebeiträge der Antisemitismusbeauftragten des Bundes und der Jüdischen Gemeinde zu Berlin für betretenes Schweigen und bewegte Gemüter. Die Umbenennung der Treitschkestraße ist spätestens jetzt nicht mehr aufzuhalten.

Während die Südwest-CDU – wie bei der Debatte um die Steglitzer Spiegelwand in den 1990er Jahren – eine desolate Anti-Haltung einnimmt und damit ihrem Engagement gegen Judenhass einen Bärendienst erweist, ist auch das Verhalten der Grünen widersprüchlich.

Denn eine Kernkritik der CDU haben erst die Grünen möglich und hoffähig gemacht. 2012, damals regierte eine schwarz-grüne Zählgemeinschaft Steglitz-Zehlendorf, ließen sich die Grünen auf einen Kuhhandel mit der CDU ein: Schwarz-Grün ließ die Bewohnerinnen und Bewohner der Treitschkestraße über die Umbenennung ihrer Straße abstimmen – und die lehnten einen neuen Namen mit großer Mehrheit ab. So halfen die Grünen einen Präzedenzfall zu schaffen, der es den Christdemokraten erst ermöglichte, den Straßennamen zur vermeintlich hyperlokalen Sache zu machen. Deshalb lautet 2025 ein „Hauptargument“ der CDU: Die Umbenennung sei undemokratisch, die Anwohnerschaft habe ja nicht darüber abstimmen dürfen.

Heute klatschen auch die grünen Bezirksverordneten dem Antisemitismusbeauftragten Felix Klein Beifall, wenn er sagt, dass die Treitschkestraße national und international den Ruf Berlins beschmutze. Sie hat über die Straßen- und Stadtgrenzen hinaus Bedeutung. Was heute gilt, galt auch 2012 – doch damals reichte den Grünen eine Infostele und die Benennung eines anliegenden Parks nach Harry Breslau, einem Gegenspieler Treitschkes.

Das Gute ist: Meinungen können sich ändern, Einsichten können die politische Position verändern. So haben in der Causa Treitschkestraße nicht nur die Grünen dazugelernt. Auch die Südwest-FDP hat ihre Position deutlich verändert. 1994 stimmte sie noch gegen die Errichtung der Spiegelwand auf dem Hermann-Ehlers-Platz, 2003 gegen die Umbenennung der Treitschkestraße. Beides zusammen mit der CDU. Beides heute nicht mehr denkbar.

Das führt zu der Hoffnung, dass auch die CDU lernen könnte. Die Pressemitteilung, die die CDU-Fraktion am Mittwoch vor der Sitzung des Kulturausschusses verteilen ließ, gibt dazu allerdings wenig Hoffnung. Mit dem Argument, „Antisemitismus ist nicht weg, wenn der Name aus der Öffentlichkeit verschwunden ist“, wirbt die CDU für den Erhalt der Treitschkestraße. Eine Betty-Katz-Straße einzurichten, sei eine gute Idee – „zum Beispiel im Baugebiet Lichterfelde-Süd“. Wenn das Wohnungsbauprojekt im Jahr 2033 fertiggestellt ist, wird die Treitschkestraße zum Glück schon lange nur noch Teil der Berliner Geschichte sein. [Quelle]

08.01.2025 :: Showdown im Streit um antisemitischen Namensgeber

CDU in Berlin-Steglitz will Umbenennung der Treitschkestraße verhindern

Die Partei fordert Anwohner auf, zur heutigen Sitzung des Kulturausschusses zu erscheinen. Dort steuert der Streit um die nach dem Antisemiten Heinrich von Treitschke benannte Straße auf einen Höhepunkt zu. | Von Sebastian Leber

Diesen Mittwoch [8.1.2025] wird sich zeigen, ob es der CDU Steglitz gelingt, die eigentlich längst beschlossene Umbenennung der nach dem Antisemiten Heinrich von Treitschke benannten Straße doch noch zu verhindern. Zu diesem Zweck verschickte die Partei kurz vor Weihnachten Briefe an Anwohner und rief diese auf, zur anstehenden Sitzung des bezirklichen Kulturausschusses zu erscheinen.

Für Empörung sorgte dabei Claudia Wein, die Verfasserin des fraglichen Briefs [PDF-Download: S1, S2]. Die kirchenpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus ließ in ihrem zweiseitigen Schreiben unerwähnt, was dem Historiker, Publizisten und notorischen Antisemiten Heinrich von Treitschke (1834-1896) konkret vorgeworfen wird: nämlich Antisemitismus.

Artikel weiter lesen ... | Newsletter bestellen | Tagesspiegel-App

06.01.2025 :: Treitschkestraße: Kann die CDU auch sachlich? | Eine ausführliche Bewertung

Heinrich von Treitschke war überzeugter Antisemit. Die Einordnung der Wissenschaft nach 1945 lautet einmütig: Treitschke hat das Ressentiment gegen Juden innerhalb des Bürgertums salonfähig gemacht.

StadtrandNachrichten. Gepostet von Daniela von Treuenfels

Am Mittwoch [8.1.2025] steht im Kulturausschuss der BVV wieder die Neubenennung der Treitschkestraße auf der Tagesordnung. Die CDU verzögert den demokratischen Prozess zur Festlegung eines neuen Straßennamens.

Als Anwälte der Anwohner wollen die Christdemokraten den bisherigen Straßennamen als „ein historisches Dokument“ erhalten. „Positionen mit menschenfeindlicher Wirkung“ des Historikers Heinrich von Treitschke“ sollten als „Mahnung“ im gesellschaftlichen Gedächtnis bleiben.

So schreibt es die CDU-Abgeordnete Claudia Wein am 17. Dezember an „die Anwohnerinnen und Anwohner der Treitschkestraße in Berlin-Steglitz“. Darin heißt es: „Die Treitschkestraße wurde im Jahr 1906 benannt. Der Namensgeber, Heinrich von Treitschke, war ein einflussreicher Historiker und Publizist des 19. Jahrhunderts. Auch wenn seine Ansichten und seine Rolle in der Geschichte umstritten sind, stellt die Benennung dieser Straße ein historisches Dokument dar, das die Entwicklung unserer Stadt widerspiegelt.“

Umstritten war Treitschke (1834 – 1896) bereits zu Lebzeiten. Der Historiker hielt nicht viel von der Objektivität in der Geschichtsschreibung. Seine zahlreichen Aufsätze und Schriften enthielten daher auch Aussagen zu politischen Zielsetzungen. Von 1871 bis 1884 gehörte der gebürtige Dresdener dem Reichstag an.

Artikel online weiter lesen ... | Brief von Claudia Wein: Seite 1 & Seite 2

03.01.2025 :: Wegweisende Entscheidung | Betty Katz (1872–1944)

Die Treitschkestraße im Bezirk Steglitz wird nach langem Streit in Betty-Katz-Straße umbenannt

Artikel von Alicia Rust | JA vom 3. Januar 2025

Was haben der Historiker und Politiker Heinrich von Treitschke (1834–1896) und Betty Katz (1872–1944), die ehemalige Direktorin des Jüdischen Blindenheims in der Wrangelstraße, miteinander gemein? Vermutlich wenig – bis auf einen seit über zweieinhalb Jahren währenden Streit über den Austausch eines Namens auf dem Schild einer kleinen Querstraße in Steglitz.

Von Treitschke stammt der Satz »Die Juden sind unser Unglück«, der zur Parole des Hetzblatts »Der Stürmer« wurde. Gleichwohl verstand sich der 1834 in Dresden geborene Treitschke zeitlebens selbst nicht als Antisemit und verwies auf seine freundschaftlichen Beziehungen etwa zu dem jüdischen Kaufmann und Bankier Alphons Oppenheim, dessen Grabrede er hielt.

Im Streit um die Umbenennung einer Straße geht es aber um weit mehr als um die Erinnerung an verdiente Berliner. Es geht um ein Bewusstsein. Auf der einen Seite steht einer, der im Verdacht steht, den Antisemitismus befeuert zu haben, auf der anderen Seite eine sozial engagierte Heimleiterin, die Opfer der Schoa wurde.

Betty Katz, am 21. August 1872 als Betty Falk im damals preußischen Posen geboren, war sechs Jahre alt, als Treitschke seinen Satz formulierte. Sie wurde Lehrerin und heiratete Leopold Katz, mit dem sie zwei Söhne bekam. Einer kam 1918 als Soldat im Ersten Weltkrieg ums Leben, dem zweiten Sohn, Lothar, gelang später – mithilfe der Mutter – die Emigration in die USA, wo er Arzt wurde und auf Long Island lebte.

Für die Nachfahren von Betty Katz gibt es keinen Ort und kein Grab, an dem sie ihrer gedenken können

Nachdem die 1926 verwitwete Katz nach Berlin gezogen war, übte sie bis zu ihrer Deportation 1942 mit großem Engagement ihr Amt als Leiterin eines Jüdischen Blindenheims aus. Am 14. September wurde sie mit 15 Bewohnern des Heims nach Theresienstadt deportiert. Keiner überlebte.

Für die Nachfahren von Betty Katz gibt es keinen Ort und kein Grab, an dem sie ihrer gedenken können. Zwar befindet sich ihr Name auf einem Berliner Stolperstein, doch ein Straßenschild in jener Nachbarschaft, in der sie zuletzt lebte und wirkte, hätte eine wegweisende Wirkung.

Archiv :: Umbenennung der Treitschkestraße

14.09.2022 :: Umbenennung der Treitschkestraße beschlossen

Seit langer Zeit wirbt die Gemeinde für die Umbenennung der Treitschkestraße in Kurt-Scharf-Straße. Heinrich von Treitschke hat den Antisemitismus Ende des 19. Jahrhunderts populär gemacht. Die Nationalsozialisten konnten direkt an seine Polemik gegen die Emanzipation und Gleichberechtigung des Judentums anknüpfen.

Kurt Scharf war Bischof der Berlin-Brandenburger Kirche (1966-1976) Nach seiner Ausweisung aus Ostberlin predigte er von 1963 – 1990 jeden Monat in der Patmos-Gemeinde. Während des Nationalsozialismus ist er für die Rechte der Juden eingetreten und hat Häftlinge im Konzentrationslager Sachsenhausen besucht.

Die Umbenennung der Treitschkestraße in Kurt-Scharf-Straße wäre eine angemessene Würdigung seines Tuns an diesem Ort.

Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) des Bezirks Steglitz-Zehlendorf hat in seiner Sitzung vom 14. September 2022 eine Umbenennung beschlossen.

Kein Straßenname hat die Bezirkspolitik so lange beschäftigt wie die Ehrung Heinrich von Treitschkes durch den Namen der kleinen Straße hinter dem Boulevard Berlin.

In der Sitzung des Lokalparlaments waren sich Rednerinnen und Redner von Linken bis CDU einig: „Treitschke war ein Antisemit“, sagte Daniel Eliasson. Eindringlich betonte der Politiker der Grünen, dass ein Wegbereiter des Judenhasses nicht mit einem Straßennamen geehrt werden dürfe (mehr zu Heinrich von Treitschke erfahren Sie hier). „Er hat den Antisemitismus erst salonfähig gemacht“, ergänzte die SPD-Verordnete Ellinor Trenczek: „Die Umbenennung ist an der Zeit.“

Seit den 1990-er Jahren gab es immer wieder Initiativen und parlamentarische Bestrebungen, an den Ecken der Treitschkestraße neue Namensschilder zu befestigen. [...]Kurt-Scharf-Straße? Vielleicht heißt die Straße zwischen dem Sportplatz von Stern 1900 und dem Boulevard Berlin im kommenden Herbst nach Altbischof Kurt Scharf – diesen Namen hatten SPD und die anliegende Evangelische Patmos-Gemeinde schon vor zehn Jahren vorgeschlagen – Kurt Scharf war Pfarrer in der Gemeinde gewesen. Er war Vorsitzender der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, redete 1982 vor der UNO und trug entscheidend dazu bei, dass in Oświęcim/Auschwitz die Internationale Jugendbegegnungstätte entstehen konnte. Er wäre nach dem Wegbereiter der NS-Ideologie ein würdiger neuer Namensgeber. [Auszug aus Newsletter von Boris Buchholz vom 15.09.2022. Für (NL)-Abonnent:inn:en lesbar. Den NL abonnieren - er ist kostenfrei!]

Weitere Presseberichte:

- Berliner Woche vom 30.09.2022: Treitschkestraße wird umbenannt. Jahrzehntelange Debatte beendet von Karla Rabe

- Nachrichten Online-CYOU vom 30.09.2022:Treitschkestraße wird umbenannt: Jahrzehntelange Debatte vorbei von Maik Fenstermacher

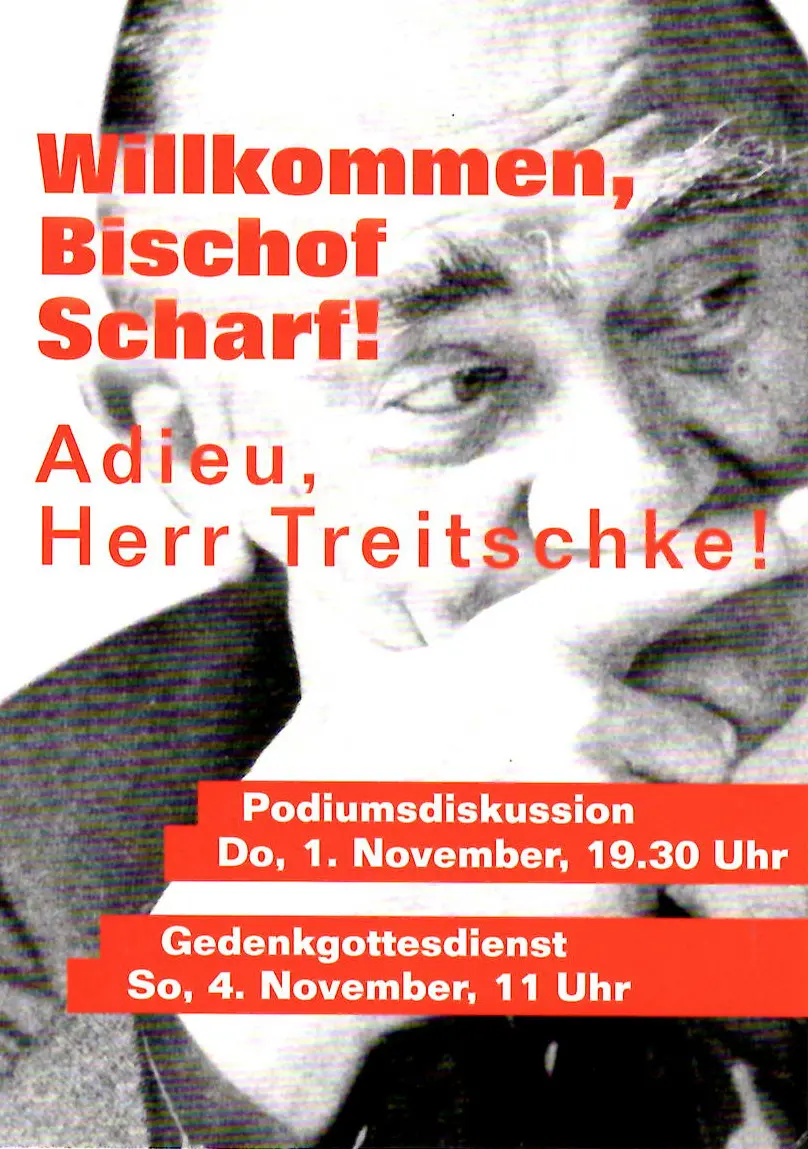

01.11.2012 :: Veranstaltung zur Straßenumbenennung der Treitschkestraße in Patmos

Ich bin Feministin ... aber für Kurt Scharf würde ich eine Ausnahme machen.

Das ist einer der prägenden Sätze der Diskussion aus der Anwohnerschaft. Dieser Ausspruch kam von einer Anwohnerin der Treitschkestraße aufgrund der Haltung des Vertreter der Grünen, Bededikt Lux, MdA, wonach er auf einen Beschluss der BVV zu Straßenumbenennungen hinwies. Danach sollten Neubenennungen solange Frauennamen auswählen, bis auch in dem Straßenbild die Ausgewogenheit der Straßennamen nach Geschlechterparität erreicht ist.

Nun wurde auf dem Podium von politischer Seite zwar über eine Namensumbenennung gesprochen - aber eben nicht um den konkreten Namen "Kurt-Scharf-Straße". Das machte sich im Laufe der Diskussion noch stärker bemerkbar, als der Vertreter der Anwohner/innen, Dr. Marx, dann den Namen Maria Rimkus nannte - mit einem Hinweis: "Das wäre eine Frau".

Während der Wegbegleiter von Kurt Scharf, Dr. Reymar von Wedel sich eindeutig für die "Kurt-Scharf-Straße" positionierte, war das bei den weiteren Podiumsteilnehmer anders. Sein Beitrag zur Person Scharf wurde aus dem Publikum unterbrochen, mit dem Ruf: "Das gehört nicht zur Sache." Von Wedel hat da über den Besuch von Scharf im Gefängnis der RAF-Terroristen berichtet, das zu dem Christenmenschen Scharf als Versöhner und Friedensstifter gehörte.

Pfarrer Ruppel hat die historische Person Treitschke vorgestellt und es auch mit dem Gutachten von Professor Heil aus der Heidelberger Namensumgestaltung verknüpft, dessen Fazit lautet: „Der Name Treitschke bietet keinerlei positive Anknüpfungspunkte“. [Hinweis: Die Stadt Heidelberg hat in diesem Jahr die Treitschkestraße in Goldschmidtstraße umbenannt.]

Torsten Hippe, Fraktionsvorsitzender der CDU in der BVV Steglitz-Zehlendorf, hat seine Argumente gegen die Umbenennung der Treitschkestraße damit zusammengefasst, dass die Namen im Straßenbild an den Maßstäben gemessen werden müssen, die zur damaligen Zeit galten und damit ein historisches Gedächtnis der Stadt widerspiegeln. Wenn man alle Namen tilgen wollte von Menschen, die sich antisemitisch äußerten, dann müssten Martin Luther, Thomas Mann, Bismarck und weitere ebenfalls auf die Liste setzen. Er hat für seine Argumentation ein Zitat des Neuköllner Bürgermeistern eingesetzt, mit der Andeutung, da muss ich wohl nicht näher darauf eingehen.

Benedikt Lux, MdA der Grünen, Parlamentarischer Geschäftsführer, hat sich hinter der Zählgemeinschaft zwischen CDU und Grünen in der BVV Steglitz-Zehlendorf versteckt. Sie haben mit der CDU den Beschluss zur Anwohnerbefragung formuliert und werden sich an das Votum der Befragung halten. Wobei festgestellt wird, dass die BVV unabhängig einer Befragung entscheiden kann. Aus der Publikumsdiskussion kam ein Redebeitrag des Fraktionsvorsitzenden der Grünen der BVV, Uwe Köhne, der mit heißerer Stimme die "gespaltene Situation" der Grünen-Fraktion in der BVV darlegte. Es gibt dort durchaus Befürworter für die Straßenumbenennung in "Kurt-Scharf-Straße"

Martin Kromm, SPD-Mitglied in der BVV, vertritt die Meinung, dass es an der Zeit ist, die Treitschkestraße in "Bischof-Kurt-Scharf-Straße" umzubenenen. Die Patmos-Gemeinde war sein Wirkungskreis. Es würde damit ein großer Theologe und Seelsorger geehrt.

Das differenzierte Bild spiegelte sich auch in den Publikumsbeiträgen. Es gab Beiträge aus der Anwohnerschaft, die sich seit langem und vehement für eine "Kurt-Scharf-Straße" einsetzen und es gab Beiträge, die eine andere Position einnahmen. Erstaunlich war, dass nicht alle aus der Anwohnerschaft mit den Aktionen erfasst wurden, weshalb auch ein Beitrag zur Statistik der der Straße kam: Nach dem Melderegister des Bezirks sind es 428 wahlberechtigte Anwohner/innen, die sich an der Umfrage - die wohl erst ab Montag, dem 4.11.2012 gestartet wird - beteiligen können.

Weitere Beiträge gingen auf die veränderte Haltung der Politiker ein, wieder andere, die sich vehement für die Ehrung von Kurt Scharf einsetzten. Die Vorwürfe der einseitigen Besetzung des Podiums und der geladenen Stimmung gegen die Straßenumbenennungs-Gegner sind anhand des Verlaufes der Diskussion unerheblich, auch aus dem Ergebnis heraus, dass keine neue Argumente ausgetauscht wurden.

Die einzigen konkreten Hinweise, die aus der Veranstaltung mitgenommen werden können, sind die Befragung der Anwohnerschaft ab dem 4. November und die Aktion am 10. November 2012 auf dem Platz hinter dem Boulevard Berlin, am Ende der Treitschkestraße.

Der Wochenspruch für die 45. Kalenderwoche "Bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte." (Psalm 130,4), wäre für Kurt Scharf sicherlich ein guter Schlusspunkt zur Diskussion gewesen. Er hatte ein tiefes Gottvertrauen. Der Vertreter des Gemeindekirchenrates der evangelischen Patmos-Gemeinde hat es angekündigt: Sie bleibt dem Geist und der Haltung von Kurt Scharf tief verbunden und wird weiterhin für die Straßenumbenennung eintreteten. Am kommenden Sonntag, dem 4. November 2012 um 11.00 Uhr, wird seiner in einem Festgottesdienst in der Patmos-Kirche gedacht.

2. November 2012 / J. Hayden

09/10.2012 :: Befragung der AnwohnerInnen zum Straßennamen „Treitschkestraße“

Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner,

wie Sie sicherlich der Presse und einem Brief der Patmos-Gemeinde entnommen haben, wird es Anfang No- vember bis Anfang Dezember 2012 eine briefliche Befragung zum Wunsch nach Umbenennung der Straße geben. Das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf wird diese Befragung durchführen.

Wer war Heinrich von Treitschke?

Heinrich von Treitschke (1834 – 1896) war Professor für Staatswissenschaften und für Geschichte, seit 1874 an der Berliner Universität. Von 1871 bis 1884 war er zunächst nationalliberales, dann parteiloses Mitglied des Reichstages. Als Publizist trat er dafür ein, entgegen den Forderungen nach Ausbau der Demokratie und der Rechte des Parlaments den preußischen Obrigkeitsstaat und die nationale Machtpolitik zu stärken. Im November 1879 stellte er unter dem Titel „Unsere Aussichten“ die Behauptung auf, zentrale Aufgabe der Gesellschaftspolitik sei die „deutsche Judenfrage“ und prägte die Formulierung „Die Juden sind unser Unglück“. Mit diesem Schlagwort gelang es, den Antisemitismus im deutschen Bildungsbürgertum zu veran kern.

Zehn Jahre nach seinem Tod wurde Treitschke zu Ehren auch in Steglitz eine Straße benannt. Von 1923 bis 1945 wurde die Parole „Die Juden sind unser Unglück“ zum ständigen Leitwort der nationalsozialisti- schen Propaganda in dem antisemitischen Hetzblatt „Der Stürmer“. Es besteht kein Zweifel, dass die von Treitschke geprägte Formulierung zur ideologischen Vorbereitung von Vertreibung und Ermordung der Ju- den in Europa einen wesentlichen Beitrag geleistet hat.

Der Entscheidung in vielen deutschen Orten und Gemeinden folgend ist es endlich an der Zeit, die Ehrung Treitschkes auch in Steglitz zu beenden. Wir bitten Sie daher, die Umbenennung dieser Straße zu unterstüt- zen.

Und welcher Name dann?

Bei der Befragung werden noch keine Alternativnamen vorgegeben. Es gibt verschiedene Vorschläge, wie die Straße benannt werden soll. Dies soll im Anschluß in einem im bezirklichen Parlament ermittelt werden, wie es bei Straßenbenennungen üblich ist. Sollten sie jedoch Vorschläge haben, würden wir uns darüber freuen (Kontaktdaten s.unten). Bei dieser Abstimmung soll aber zunächst eines im Vordergrund stehen: Wol- len Sie weiterhin in einer nach Heinrich von Treitschke benannten Straße leben?

Befürworter

Laut Information von „Aktion Sühnezeichen“, die eine Umbenennung ebenfalls unterstützen, sprachen sich bei einer Initiative zur Umbenennung schon 2002 Iris Berben, Hildegard Hamm-Brücher, Hanna-Renate Lau- rien, Rita Süssmuth und Antje Vollmer, die Evangelische Akademie zu Berlin und die benachbarte Patmos- Gemeinde für eine Umbenennung aus. Die Stadt Heidelberg hat im März dieses Jahres ihre Treitschkestra- ße umbenannt.

Würde das ein hoher bürokratischer Aufwand für mich?

Wir wollen uns dafür einsetzen, dass Post und Bezirksamt die Adressänderung möglichst unbürokratisch durchführen. Kosten entstehen Ihnen für Ihre neuen Ausweispapiere nicht. Einen gewissen Restauf- wand können wir bei Straßenumbenennung leider nicht ersparen, konnten jedoch einen Sponsor für Ihr per-sönliches Adressmaterial (Briefbögen, Visitenkarten) gewinnen: Die Druckerei LASERLINE, Scheringstraße 1, 13355 Berlin, www.laser-line.de druckt für Sie diese zum halben Preis. Für Geschäftsanlieger übernimmt die Druckerei dankenswerter Weise diese Kosten sogar ganz.

Wo kann ich mich weiter informieren?

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite unseres Bündnisses | Website ist nicht mehr vorhanden. jh

Podiumsdiskussion

Die Patmos-Gemeinde wird eine Podiumsdiskussion durchführen, die die Befragung zum Thema hat: Donnerstag, 1. November 2012, 19:30 Uhr, Patmos-Gemeinde Gritznerstr. 18 - 20 12163 Berlin

Aktionstag

Das Aktionsbündnis ist auch an unserem Aktionstag am Samstag, 10. November 2012 11-16 Uhr. Treitschkestraße (hinter dem Boulevard Berlin) mit Ständen vor Ort.

Bitte stimmen Sie für eine Umbenennung der Treitschkestraße

Aufruf: V.i.S.d.P.: Carsten Berger, Initiative "Treitschkestraße umbenennen jetzt!", Kirchstraße 1-3, Raum A103, 14163 Berlin

19.09.2012 :: Streit um Straßennamen in Steglitz

Umbenennung der Treitschkestraße?

Der jahrelange Streit um die Treitschkestraße in Steglitz geht in eine neue Runde: Nun sollen laut CDU und Grünen die Bürger entscheiden, ob der Name des antisemitischen Historikers Treitschke von den Schildern entfernt werden soll.

Die CDU hatte die Umbenennung der Straße in der Vergangenheit abgelehnt, doch seitdem ihr die Mehrheit fehlt, muss sie mit den Grünen gemeinsam abstimmen. Der Antrag auf Umbenennung erlangte schon in mehreren BVV-Ausschüssen die Mehrheit. Jetzt sollen die Anwohner über den neuen Straßennamen entscheiden, denn das Thema sei „politisch und gesellschaftlich ausdiskutiert“.

Umbenennung in Kurt-Scharf-Straße?

10.09.2012 :: Erinnerung an Bischof Kurt Scharf - Antrag - Drs. 0296

Antrag: Erinnerung an Bischof Kurt Scharf – Spuren christlichen Lebens in Berlin sichtbar machen

Die Bezirksverordnetenversammlung möge beschließen:

Das Bezirksamt wird ersucht, die jetzige Treitschkestraße in Bischof-Kurt-Scharf-Straße umzubenennen.

Begründung:

Bischof Kurt Scharf wäre in diesem Jahr am 21. Oktober 110 Jahre alt geworden. Als Berliner Altbischof lebte er in der letzten Zeit seines Wirkens in Steglitz und in Zehlendorf. Er gehörte der Bekennenden Kirche an. Über viele Jahre hat er als Pfarrer der Patmos-Gemeinde in der Treitschkestrasse / Gritznerstrasse deren Mitglieder durch Seelsorge und Predigt tief geprägt.

Bischof Kurt Scharf ist weit über Berlin und Deutschland hinaus bekannt geworden, zunächst durch seine klare Haltung in der NS-Zeit und dann auch in der DDR. Später war er Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland. Darüber hinaus engagierte er sich in vielfältiger Weise überparteilich und sozial in der Stadt und stellte dabei stets die christlich-humanitären Werte in den Mittelpunkt seines Denkens und Handelns. Er war ein bedeutender Repräsentant der evangelischen Kirche und zugleich auch ein herausragendes Beispiel für ein gelebtes Christentum in Berlin.

Es spricht daher alles dafür, dass sein 110. Geburtstag zum Anlass genommen wird, inmitten seines ehemaligen Wirkungskreises in Steglitz-Zehlendorf wie auch der evangelischen Patmos-Gemeinde durch die Benennung einer Straße nach ihm die Erinnerung an einen großen Theologen und Seelsorger wach zu halten.

Berlin Steglitz-Zehlendorf, 10. September 2012

Für die Fraktion der SPD Buchta Haesner Krohm Kromm

derzeit in Beratung in den BVV-Gremien: Ausschuss: Bildung, Kultur und Bürgerdienste

17.05.2007 :: Aufmarsch in den Köpfen

sollten straßen, die an antisemiten erinnern, umbenannt werden?

[..] Während geschichtspolitische Sinnstiftungsversuche wie zuletzt der von Günther Oettinger im medialen Rampenlicht stattfinden und jeder Wandel der szenischen (Selbst-)Inszenierung der Akteure genau verfolgt wird, bleiben die im Selbstverständnis nicht als politisch begriffenen erinnerungspolitischen Akte oft Teil der medial nicht zur Kenntnis genommenen Wirklichkeit. Oft, aber nicht immer. So geschehen im Streit um die Berliner Treitschkestraße. Die Diskussion um deren Umbenennung holt ein Element des Alltags auf die Vorderbühne. So lange, wie der Straßenname nur die Hausbewohner interessierte, wirkte er aber nicht weniger sinnstiftend. Nur die Ebene war eine andere: Der Name des berühmten Berliner Antisemiten prangt auf Briefköpfen, steht in Personalausweisen und taucht hier bei einer Bankkontoeröffnung auf, dort in einer Kleinanzeige im Gebrauchtwagenmarkt.

Auf dieser Hinterbühne prägte der Straßenname einen Teil des Alltags der Menschen. Und suggerierte damit die Normalität des Antisemitismus – denn Straßen werden in aller Regel nach etwas benannt, das verehrt oder bewundert wird. Ob den Straßenbewohnern dabei bewusst ist, wer Treitschke war, spielt bezüglich des Transports antisemitischer Erinnerung keine wesentliche Rolle. Denn die antisemitische Sinnstiftung erfolgt in einem überindividuellen Prozess, der im öffentlichen Raum abläuft und diejenigen Menschen in ihrem antisemitischen Wahn bestärkt, die diesen teilen. Artikel von Samuel Salzborn online weiter lesen ...

16.11.2000 :: Ehrung für mutigen Kirchenmann

Straße in Steglitz wird nach Bischof Kurt Scharf benannt

Die Treitschkestraße zwischen Paulsen- und Lepsiusstraße wird in Kurt-Scharf-Straße umbenannt. Das hat die Steglitzer Bezirksverordnetenversammlung am Mittwoch [15.11.20200] beschlossen. Der 1990 verstorbene Bischof Kurt Scharf versah von 1966 bis 1976 das Amt als Bischof von Berlin-Brandenburg, wo er jedoch nur im Westteil der Stadt tätig sein konnte, weil ihm die DDR nach dem Mauerbau 1961 die Rückkehr verweigerte. Als Mitbegründer der Bekennenden Kirche war der 1902 geborene Scharf einer der wenigen namhaften Kirchenvertreter, die öffentliche Kritik an der NS-Diktatur übten - was mehrere Verhaftungen und die Suspendierung vom Amt zur Folge hatte. Scharf setzte sein Wirken nach dem Krieg fort: Er engagierte sich in der Friedensbewegung, war verantwortlich für die "Ostdenkschrift", die den Grundstein zur späteren Versöhnung mit Polen legte, beriet mehrere Regierende Bürgermeister und Bundespräsidenten und war Mitbegründer der Aktion Sühnezeichen / Friedensdienste. Darüber hinaus setzte sich Scharf im Namen von "amnesty international" für die Freilassung von Menschenrechtlern ein.